(講義メモ:水野健二の私感も入っています。)

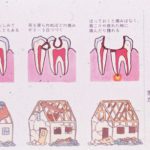

虫歯 歯周炎は口腔内のばい菌が「歯」や「歯ぐき」に付くことにより歯や歯ぐきの骨を溶かす現象です。

口の中をきれいにする液体、歯みがき液があるが、あまり好ましくありません。また電動歯ブラシも好ましくありません。微妙なブラッシングは手で行う歯ブラシが一番です。口の中には常在菌があり、うがいなどでそれらがなくなることはあり得ませんし、また常在菌は他から菌が口の中に入ってきた時に口の中の環境を守る働きもあり無くさない方がいいのです。抗菌グッズと同じで、気分はいいかもしれませんが体には良くないことです。

歯ブラシを使うための大切なことは歯や歯ぐきからばい菌を外す、離すことです。これだけで虫歯、歯周炎は限りなく防ぐことができます。きちんと時間をかけて磨いていれば、ばい菌は離れます。時間をかけるためには歯磨き粉は使わないことです。時間をかけてブラッシングすることが大切です。また歯磨き粉の研磨剤は歯を傷めます。

虫歯は初め、歯が光沢のない白さになり、それから茶色となって歯が溶け始めてきます。しかし、その白くなっている程度であればブラッシングなどで歯は元の健康な状態に戻ります。

歯ブラシによるブラッシングは歯や歯ぐきの「歯こう」(ばい菌のかたまり)をとることが目的です。これで歯ぐきの炎症は取れます。しかしそのままにしておくと、歯石となってさらに歯垢がたまりやすくなり、骨を溶かします。歯ぐきから血が出るのは炎症が起きているいるからです。ブラッシングを行うと出血しますが、炎症が収まると出欠が止まります。

ジュース類は極端な酸性食品です。ジュースの中に歯を6日間入れると歯は白くなって虫歯の前段階の状態になります。さらに甘いものをとりすぎると、口の中でばい菌が多くなりやすく虫歯、歯周病になりやすくなります。また食事の一日の回数が多い、間食が多いことも口の中の酸性頻度が高まり、虫歯になりやすくなる傾向があります。

甘いものを好むのは小さい頃の食生活のインプリント(刷りこみ)によるものです。3歳までで味覚は決まるので甘いものは避けることが必要です。幼児が何か食べたいとせがんだときは野菜のスティックを与えると良いでしょう。小さい頃に砂糖の味をインプリントされなかった子供は砂糖、甘いものに極端な興味を持たなく、そして甘いおやつを欲しがらなくなります。

歯にとっては、乳児には母乳が望ましいです。母乳の甘さは乳糖であり、粉ミルクは砂糖を添加しています。またその量が多すぎます。

**この文章は水野が講師の話を聞いて部分的にメモし、私感を交えています。歯について、詳しくはかかりつけの専門医にお尋ねください。**