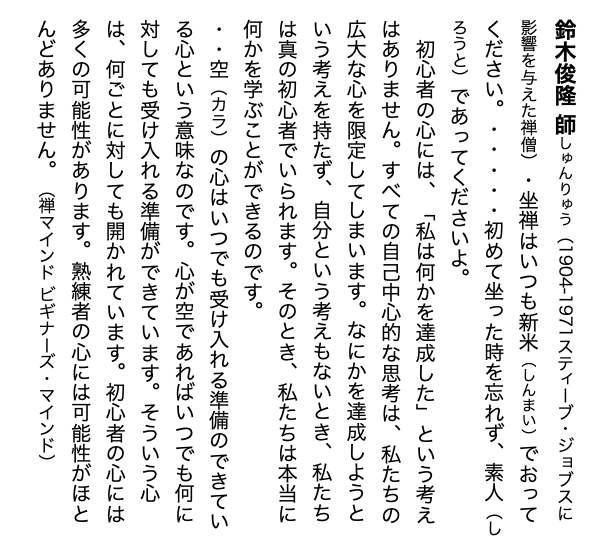

「声に出して読もう日本語」という齋藤孝著の本をいっとき、日課のようにして30分読んでいたことがあります。その中で道元の書いた文を暗誦することにしました。上っ面でもなんとなく理解ができる文章ですが、かなり有名な文であることが分かり、それでは正確に理解しようと以下に意訳をしてみました。

仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。(『正法眼蔵』しょうぼうげんぞう「現成公案」)-声に出して読もう日本語-

仏道を学ぶことは、本来の自分(本来の自己)を明らかにすることだ。本来の自己を知ることは、分別的(利己的)な「私」という自己への執着を捨てること(自己を忘れること)だ。この「自己を忘れた」状態こそが、「万法に証せられる」境地である。その結果、自分と他人を分けていた心と体のとらわれが消え、自他の区別を超えた自由な境地に至る(自他一如)。

「万法を証せらるるなり」の意味は自分が悟るのではなく世界のすべて(万法)の働きによって悟りが明らかにされる。

もっとわかりやすくすると、人が努力して「悟りを掴み取る」のではなく、坐禅する、日常を生きる、自然や他者と関わる、そのすべての中で万法(世界そのもの)がこちらを通して悟りを証明してくれる。◯世界そのものによって、気付かされる。◯自我を離れたところで、真理が現れる。◯生き方そのものが、悟りを表している。ということになる。「万法に証せらるるなり」は、原始仏教の「諸法無我」を、修行体験として言い切った表現とある。この「諸法無我」は仏教の「根本教理」の諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の三宝印の一つである。この諸法無我は沖先生がよく言っていた「山川草木悉皆成仏」(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)と同じ意味である。これはヨガの中での八支則、沖先生の十段階のうちサマディ(三昧行法)に当たるものです。

※(今まで諸法無我のところがよくわからず、高瀬舟を通じて説明しましたが、これでもよくわからず、ようやく、これで解明できました。「世の中は広く繋がっている」(https://mizunoyoga.com/blog/?p=2578)当ブログ’2501)に同じ内容で載せています。)

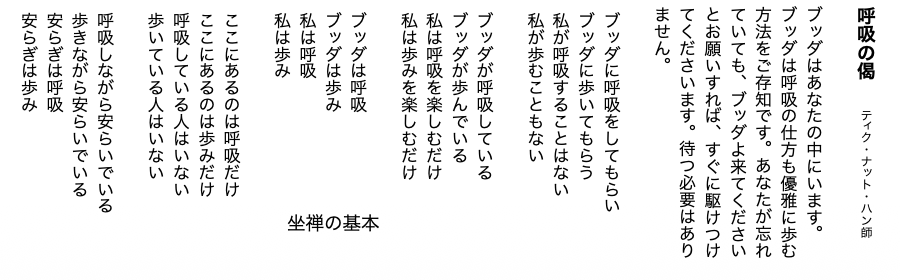

道元の文で坐禅が必要とわかり、今までの瞑想から坐禅に切り替えました。瞑想はヨガの一環であるので慣れ親しんだもので、数を数えたり、イメージを使ったりしてきましたが、一切考えることをしないのが坐禅です。やってみてこちらの方が30分という時間が早く過ぎるようです。坐禅をやりはじめて日が浅いですが、初歩的な坐禅の仕方を調べました。

・坐禅とは心を止滅させる、心の働きをゼロに近づけることである。

・坐禅は習禅にあらず(道元)、坐禅は苦行でもない、瞑想でもない(目的意識がない)。

・手段とパラダイム(常識、価値観)を外すこと。坐禅をやっているつもりが苦行か瞑想になっていることがある。

・瞑想はテクニックであり幸せになるためで、坐禅にはそれがない。

・坐禅は体で坐って心で坐っている。瞑想は体で坐っているが心は巡らしている。

・言葉による表現は理屈の世界、禅は表現できない世界である。それを不立文字という。

・禅は人為的なことをなくしていくこと。坐るだけでなく生活すべてが禅である。

・禅は己事究明(こじきゅうめい)の道である。己事究明とは自己とは何かを行を通じて探究し明らかにすること。

・禅の代表的標語は「今・ここ」「只管打坐(しかんたざ)」「身心脱落(しんじんだつらく)」である。「今・ここ」とは 禅の修行でいつか今度とか以前にとかはない。今が大切、ここの場所が大事な居場所であるという意味である。

・「只管打坐」はただ坐る、余計な考えはない、ただ歩く、ただ掃除をする、ただ聞く、、評価・目的・損得を離れた行(ぎょう)だ。

・「身心脱落」は体の脱力、一切の筋肉の弛緩を意味して結跏趺坐、半跏趺坐、椅子趺坐などの座り方で、上半身の力を抜き、頭の重さが会陰につながる姿勢のことをいう。また心の脱落は一切の考えをやめることをいう。(目の力を抜くと前に落ちる、耳も音を受け入れ、鼻腔は空気の流れを感じ、舌は口腔の上顎についているのを確認し、手の法界定印は右手を下に左手をおいて親指同士を軽く触れさせる、足は右足が左足の腿の上、左足を右の腿の上(結跏趺坐)、左足を右の腿の上(半跏趺坐)に乗せる。)

・無心について、澤木興道老師-著名な禅家- よう、禅は無心になることでしょうなどと言いおる。無心なんて死ぬまでならんわい。坐禅して良くなると思うておる。そうじゃない。「よしあしを忘れる」のが坐禅じゃ。

・悟りについて、目覚めは煩悩に乗っ取られそうな自分に繊細に気づけるということ。目覚めは修行のゴールではなく目覚めてからが本当の修行の始まりであり、生きることのすべてが本当の意味で修行になるのだ。(仏陀)

別の表現では修行と悟りは一つ(修証一等)である。坐禅の修行そのものが直接本来の悟りを示している。ゆえに過去の大家は悟りの上での修行に励み、仏法の伝統はみなこのように続いてきた。

「声を出して読もう日本語」には他に道元の弟子、懐奘(えじょう)の「正法眼蔵随聞記」があり、これも暗記しても惜しくない文です。

「この心あながちに切なるもの、とげずと云ふことなきなり」

この雑文を作るのにあたってたくさんのyoutubeを見ました。中でも関心があったのは兵庫県北部にある安泰寺でした。このお寺の前身を読んでみると、1976年頃まで京都市北区大宮玄啄(げんたく)に禅道場があったという。なんとここは私の住んでいたところに近く、また高校にも近いのです。そういえば当時は珍しい、外国人が大勢出入りをしていたのを覚えています。今の安泰寺も外国人の出入りが多いと聞きます。

参考:藤田一照_AI時代に学ぶ禅_youtube/「声に出して読もう日本語」