ひさしぶりにカメラと三脚を担いで羊ヶ丘展望台へ散歩です。ゴールデンウイークの最終日で小雨が時々降る天候です。車の数が少ないのに気がつきました。いつもと同じように札幌ドームを背景にポーズを作りました。レストランの裏にはまだ桜が咲いていてラッキーでした。youtubeに載せました。https://youtu.be/KwH9viN40Ss

ひさしぶりにカメラと三脚を担いで羊ヶ丘展望台へ散歩です。ゴールデンウイークの最終日で小雨が時々降る天候です。車の数が少ないのに気がつきました。いつもと同じように札幌ドームを背景にポーズを作りました。レストランの裏にはまだ桜が咲いていてラッキーでした。youtubeに載せました。https://youtu.be/KwH9viN40Ss

webニュースに「痛みに強い脳」というタイトルで指ヨガが掲載されていました。指ヨガ以外にも面白くて参考になりますので、ここに掲載させていただきます。

指ヨガは沖ヨガ協会理事長の龍村修先生が応用開発された手軽にできる日々のケア方法です。私は14,5年前から指ヨガの普及活動をしてきましたが、今回某団体から資料作成を依頼され、動画を入れてかなり詳しく制作したところです。その作品は某団体に渡しましたが、迷惑のかからない範囲で新たに資料を作りました。ぜひ勉強していただきたいと思います。下記にURLを貼り付けました。

指ヨガとは 独自制作

https://mizunoyoga.com/yubiyoga_kenkou.html

また「痛みに強い脳を作る」の記事は下記のとおりです。

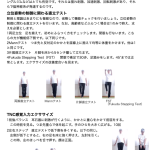

BKSアイアンガー「ハタヨガの真髄」から逆立ちのポーズと肩立ちのポーズを抜粋しました。

この本は一つのポーズを多くの紙面を割いています。是非、日々の取り組みに生かしてほしいと思います。逆立ちのポーズができない人が多いですが、壁を利用しても良いでしょう。繰り返しすることで、何か必ず進歩します。肩立ちのポーズも同様です。きれいな美しいポーズでなくてもとにかく、やってみることが大切です。そして紙面にもあるようにまず1分、それができれば2分、と時間を延長していきましょう。

この二つのポーズはポーズの王様、母なるポーズと言われるくらい大切で効果が大きなポーズです。ヨガのポーズはそれぞれ筋肉や神経、内臓に刺激を加えることを目的にして、その刺激が普段の偏った体癖からくる不調を自ら修正するという考えです。

逆立ちのことをヘッドスタンドポーズといいます。一部腕も使いますが、頭で体を支えるポーズです。脳の機能を活性化する可能性があるのなら是非やってみたいポーズです。内臓の逆転も内臓強化になります。詳しくは抜粋を読んでやってみてください。

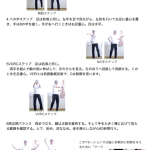

TNCートータルニューロコンディショニングーを学んで3年目になります。その間ベーシックの復習期間もあり、今年はアドバンスコースにチャレンジしました。

脳・神経の発達そして強化、そして衰退にどのように対処するかを学びました。強化にいたっては筋力不足もあり、ついていけないところもあります。そしてあらゆる生物と同じく衰退期のプロセスも面白く講義を受けました。なにせ自分のことですから実感することばかりです。

それぞれの講習でレポート提出を課せられましたのでここに記録として載せていきます。誤字脱字があることに気がつきましたがそのまま載せることにしました。

TNC_水野レポート1

TNC_水野レポート2

TNC_水野レポート3

TNC_水野レポート4

病的ではないけれど、立って靴下やズボンが脱げない・はけないでふらつく、ヨガの「木のポーズ」(片足で立って手を上にあげる)がうまくできないなど、何かバランスが悪いとき、加齢だけのせいにしないでそれを克服する方法をいかに述べます。このバランスの悪さはくらやみになると一層、悪くなります。なんでもないと思っていても転んだりぶつけたりで、大変危険でもあります。家庭の中で転んで入院、そのまま寝たきりになるケースも多々あります。(私の父がそうでした。)

ここでは前にTNCプログラムの紹介をいくつかしています。その流れでもあります。

参考資料として以下のブログに記事としてありますので是非ご参照ください。

※1強化法・修正法を脳神経学的に説明※2TNCプログラム_ベーシックコース修了※3TNC_発達ステップ

同じものをPDFで掲載します。

TNC_7モーションを学ぶ

このセミナーは新潟市の山田晃先生と私の二人が講師になって、「沖ヨガとは」というタイトルで毎月1回、オンライン_ZOOMを使って開催しています。去年の8月から開催して16回目になります。受講者は札幌市、恵庭市、網走市、北見市、新潟市、燕市、上越市、長岡市など多方面から参加いただいています。

発端はコロナ禍が始まり、山田先生とは、沖ヨガ協会の役員であったため近況報告している間に、沖ヨガをもっと伝えたいということに意見が一致しました。当初は沖正弘先生の考え方や沖ヨガ道場での行法内容を紹介する程度でしたが、回を重ねて、系統的にテーマを作り、「沖ヨガとは」を案内しています。

この数回は山田先生は沖ヨガ10段階を毎月、1段づつ解説して現在、8段階のサマディ、三昧です。私は数回前より沖先生の初期の出版である”ヨガのすすめ”を使って動禅の説明、そしてポーズの説明を紹介しています。

最近のコラボヨガのレジメ(水野分)ここに掲載します。どうぞ一読してください。

第27回コラボヨガセミナー

第26回コラボヨガセミナー

第25回コラボヨガセミナー

第24回コラボヨガ水野レジメ

第23回コラボヨガ水野レジメ

第22回コラボヨガ水野レジメ

第21回コラボヨガ水野レジメ

第20回コラボヨガ水野レジメ

第19回コラボヨガ水野レジメ

第18回コラボヨガ水野レジメ

第17回コラボヨガ水野レジメ

第16回コラボヨガ水野レジメ

第15回コラボ_配布

第14回コラボ_レジメ水野担当

第13回コラボ_レジメ水野担当

沖ヨガの特色は生命力を強化する方法として強化法や修正法があります。またそれらは 沖ヨガのカリキュラムの中では不可欠なものになっています。

最近水野はTNC(TOTAL NEURO CONDITIONING)という江口典秀氏主宰の「神経科学」を学ぶことになりました。そのTNCは「脳・神経科学」への刺激とその効果を通して機能回復や健康増進に導くトレーニングのことを言います。このトレーニングはスポーツ選手の能力開発、又カイロプラクティクの心身不調の改善、そして発達障がい改善へのアプローチになっています。

まだ始まったばかりの学びの最中ですが、その内容を見るとヨガの強化法、修正法の理解がこれで深められることに気がつき、未熟ですが紹介することになりました。

脳には中枢神経系、末梢神経系がありますが、中枢神経の脳幹こそが動物の機能を司る源であります。それを強化することが底辺からボトムアップして大脳新皮質の強化になることで強化修正法が必要でした。強化修正法をすることで複雑な機能(脳幹網様体)を経て脳の機能強化になることがわかりました。

私たちが生まれるときの動きは当然獲得された脳の働きでなく、本能・無意識で動く「反射」がすべてです。胎児が産道を通るとき胎児は狭い骨盤の中をねじるようにして生まれてきます。背中をこすったり首を捻ると背骨がしなる、体が捻れるなどの動きは「反射」で起きます。一度、その出産という体験をすると、その反射は無くなりますが、大人になってもその反射が残ったり、再現する場合があります。

繰り返しますが私たちは胎児として育ち、出生し、そして立つまでの期間に生じる重要な原始反射があり、刺激があって反射、その反射が終わると次の反射と次々に成長に伴って複雑な動きを行い、同時に脳を成長させていきます。そして一度出現した反射は抑制され、前頭葉が発 達(賦活)すると現れることはありません。胎児の出生の時に異常な難産であったり、強く鉗子を使った出産の時も原始反射は残りやすいと言われています。

ただ、普通は私たちは不都合な原始反射は成長過程において様々な運動形態が存在し、統合 (卒業)され現れてきません。ところが何か大きな病気や怪我があって、脳機能の働きが低下した時に抑制されていた、原始反射が現れることがあります。例えば長期のストレス、運動不足、加齢による動きの減少などは脳の機能を低下させ、原始反射の残存の可能性を強いられます。

そのようなときに、TNCでは統合という強化修正法があります。統合とは卒業という意味で、もうその反射は出なくてもいいということです。

その統合という動きは沖ヨガの強化法修正法そっくりなのには驚きました。背中を刺激したり、ワニの歩き方をしたり、また赤ちゃんの寝返りなどを行うことで脳が統合化(卒業、修正)され、愁訴が楽になることがあるのです。

これらは、なにも問題のない人、いやそのような人はいないと思います。何らかの問題を自分の中にあり、原因不明の心身不安が必ずあるはずですが、しっかりと強化法をしておくことが、体調不良の時に胎児の原反射が出る可能性も早めになくすことができます。そのためにも強化法は必要なのです。

不定愁訴とは逃避行動、過剰反応、決断困難、ボール遊びができない、夜尿症、自転車 に乗れない、多動症、貧乏ゆすり、集中不能などなどを言います。 臨床医療では「発達障がい」というジャンルに当たるそうです。

ただ、医療関係者の発達障がいという項目を見ると以下のような記述が普通でした。

※※※※発達障害とは生まれつきの特性であって、病気ではないといわれるようになってきました。現時点では すべてが特定されたわけではなく、脳機能が発達していく過程においてアンバランスさが生じることで 起きると考えられています。発達障害について論じられるときに主な障害とされるのは、「LD:学習障害」、「ADHD:注意欠陥多動性障害」、「ASD:自閉症スペクトラム障害」の3つです。これらが個別に存在するというよりは、ADHDの特性とASDの特性を併せ持つ、あるいはADHDとASD、そして LDを併せ持つというように、複数の特性が重なり合って出ることが多く見られます。※※※※ https://doctorsfile.jp/h/25025/mt/1/

私はヨガを学び伝えるものであり、医療関係者ではありません。不定愁訴の治療に関することは医療機関に委ねるのが本筋です。そして私は発達障がいという名称を使わずに人間本来持っている、自然回復力を促すために「成長支援」と呼びたいと思っています。

なお、現在、TNCセミナー(神経科学を)共に学んでいる方が日経新聞に投稿された記事があります。是非一読される ことをお勧めします。

<日経新聞 ランニングを脳と神経科学から捉え直す ランニングインストラクター 斉藤太郎氏>

ZOOMを使うオンラインレッスン(オンライン略)を初めたのが5月30日。以来7ヶ月が過ぎようとしています。レッスンの内容も徐々に変わって、最近はyoga week by weekという書物を参考に動きを作っています。ただ、ヨガイコール体操ではないので、ヤマニヤマ を入れ、アサナを作り、そしてプラナヤマ呼吸法、瞑想を時間が少ないなりに入れないとヨガになりません。ヤマニヤマは沖正弘導師の「生きている宗教の発見」という沖先生が亡くなる数ヶ月前に発刊された書物から抜粋して使っています。

オンラインは「画面の共有」があるので資料を作ったものを、それに載せて説明しています。オンラインの時間は1時間と決めているので、内容的には盛りだくさんになります。資料を作るのも、「生きている・・」を活字に変換しなければならず、手間がかかりますが、書物として読んでいた時よりもしっかりと理解ができるのはありがたいものです。

また「・・week by week」も1年間52週を一ページ毎に掲載されているのですが、アサナにしても、日本語訳がないものも多く、いちいちwebサイトで調べています。それでもしっくりいかないものが多々あります。それにこの資料は初めは呼吸法で始まり、そしてアサナに入りますが、それがあまりそれぞれ関連性がなく、動きに統一感がありません。立ったり座ったり反ったり座ったりなのです。そこは前からやっている、ほぐす、緩めるという流れを作っています。

その流れの中で一番意識することは、背中の柔軟性を作ることです。背中が柔らかくなれば、腰も動きやすく、前屈などしやすくなります。やはり動きの基本は前屈だと今でも思っています。すなわち背中を緩めることなのです。そしてその方法はいろいろな形で捻るのですが、背骨、胸椎の捻りを意識することを強調しています。胸椎の横突起はスライドしてねじれを作っていると説明します。しかし思うように捻じれないのは背中の筋肉が硬いからです。

そしてこのねじりの時に肩甲骨の動きを強調しています。(例えば右へ背骨を捻るときは左の肩甲骨が背骨から離れ、右の肩甲骨は背骨に近づく。)これに限らないのですが、骨の動きを意識することは、「今、ここ」を大切にするマインドフルネスにつながります。アサナを作ることに懸命になると体から意識が無くなります。いつも骨の動き、体の動き、手の動きなどに意識を置くことが、動禅たるメディテーションになるのです。

呼吸法は個人的にはワンパターンで行なっていますが、オンラインのときはバライエティな呼吸法を調べながらやるのは本当に役立つものです。呼吸が血管を柔らかくすること、体の体液循環に役立つこと、ガス交換を効率的に行えること、最高のリラクセーション(リラクゼーションは和製英語と書いてあった)になります。そのためにはこのオンラインでは時間的に少なくて、呼吸法で効果的を出すには10分以上というが定説です。

最後にオンラインの環境ですが、いろいろ問題がありました。音が小さい、写りの範囲が狭いなど。。それでロジクールのwebカメラを導入し、音が解決しましたがパソコン(macbookpro2018)やこのwebカメラは会議や対話するものなので、視野が狭いのです。それであれこれ調べているうちに、ビデオキャプチャーなるものを使うと、持参品のSonyコンデジカメラ(コンパクトデジタルカメラ)RX100M3が使えるとわかり、視野が広くなり、また聞いたところでは画像がすこぶるきれいになったと言います。そりゃーこのカメラ、古くなりましたが新品で7万くらいしたのですから。。

他にヨガマットですが、解散した後、古いヨガマットだけで何も無いので厚さ12mmを購入しましたが、やはりマットはブランド品がいいみたいで使いづらく、学院に敷き詰めてあった18枚のうち4枚くらい欲しいと言われ渡してあったのを1枚ゲットして、快適に使っています。

ということで快適にオンラインをしていますと締めたいところですが先日、パソコンの電源が抜けてレッスンが途中で終了してしまいました。多分ビデオキャプチャーの重さで抜けたのでしょう。抜けたままレッスンを続けたみたいで、それ以来、チェックを厳しくしています。ということで、これからも有意義なオンラインを続けていきたいと思います。

新型コロナウィルスのエーキョーで皆さま、いかがお過ごしですか。

お仕事に出かける方はホントーに大変でお気をつけください。

さて、3月以来、缶詰め状況の私にとって、頭はもう鈍っていますので、ここでは横に置いて体が鈍らないように、1万円で買ったビデオでお家ヨガのたびに映像化しています。パソコンに入れるのは時間がかかって大変ですが、今回はブログに載せるのを念頭に、慎重に、流れを作って映像化しました。30分のものをブログに載せるために、一番大変なのは映像の容量です。きれいで、そのままの時間で撮ると数GB必要でとても載せられません。数MBくらいです。1000分の1縮小しなければなりません。どうするか、桜の木下でもやりましたように、早送り、メール添付仕様くらいに少なくしました。見ずらいと思いますが、想像力を豊かにして参考にしてください。(映像アプリによりますが、コマ送りしてみると一つ一つがしっかりと見えます。)

今回は肩周りを中心に行いました。私の肩をもう少しなんとかしたいと思っています。柔らかいと思っていたのですが、あるポーズを作ると全く動きません。ということで肩を楽にしたいと思っています。部分即全体というので肩だけなんとかしてもそうはいかないのは承知しています。体全体を意識しながらやってみてください。私は肩こりが無いのでわかりませんが、肩背中の不調にも良さそうです。

『「お家ヨガ30分_1」』0512昼

北海道ではまだまだ寒い日が続きます。そしてウィルス問題もまだまだ収束するとは思えません。世界で死者12万人、日本で7000人の感染者、死亡者170人超えとあります。

そんな中、旧水野ヨガ学院は解散し、外部教室は研究生が担当することになりましたが唯一、指名をいただいたクラスがあります。そのクラスも4月からの開講予定が伸び、7月からになりました。ヨガ指導を40年以上やってきて、1ヶ月以上、ヨガ指導をしないのは初めてです。周りからはもう辞めたのですね。ハイそうですと言っているのですが、辞める気になりません。

さて、自主トレ第5回目。やはりイヌのポーズから出発します。上を向いたイヌ<ウルドワムカシュワナアサナ>からうつ伏せのポーズに入っていきます。

1 基本の犬のポーズを作ります。同じように30秒くらい保ち、体をチェックする。

2 基本のポーズから足の甲を床につけて、腰を下ろし腕を曲げずに、体を反らす。床についているところは足の甲を手のひらだけ。胸を突き出し尻を強く締める。上を向く。(アゴの状態。)30秒くらい行ったら、1の基本に戻る。繰り返す。3回くらい。

3 うつ伏せになり、両肩の下に肘をついて、恥骨を床に強く押さえ、両肘を手前に引くと腰椎が伸びる。これをしっかりやってから肘を伸ばしてコブラのポーズを作る。手の位置が頭の近くだから、わりあい楽である。胸をしっかりと出す。次に手の位置を肩の近くまで持ってくると恥骨を床につけたままでは、肘を伸ばせない。伸ばさなくても良い。脇を締めて、しっかりと胸を出すこと。これが背骨を伸ばす秘訣である。形を追わないこと。胸や背骨を意識する。

4 うつ伏せで両手を頭の上で組む。おでこは床のまま。鼻を潰さないために、あごを引くこと。両あし揃えて膝を曲げる。すなわち、足裏が天井を向いている。両足先を左右に、ゆっくり動かす。肩は動かないが、腰は大きく動く。(両足を揃えて右へ倒すと左腰が大きく浮き、左膝も床から離れる、右膝は床についている。)6〜8回くらい。首に負担がくるはず。無理をしない。首に気をつける。そしてもう一度コブラのポーズを作ると前よりも楽になるはず。首と腰は互いに関係しているのだ。首の弱い人は片足づつ行う。

5 腰と背中をもう少し柔らかくする。うつ伏せで足は大の字で爪先立ち。右手は両肘伸ばして真横へ、左手は頭の方向へ伸ばす。そして右手を天井へ上げ、右の腰を浮かせて、できれば反対側の床に付けようとする。目は右手を追うように見る。ゆっくり5回。反対の手も同じように。足幅が狭くならないようにする。そしてもう一度、コブラのポーズを作る。気持ち良く、作れるはず。

6 うつ伏せから両ひざを曲げ、両手でそれぞれの足を持つ。弓のポーズを作る。

7 可能であれば、弓のポーズからうつ伏せになって割り座仰向きになる。またうつ伏せと繰り返す。3回くらい繰り返して、コブラのポーズを作ると気持ちが良い。