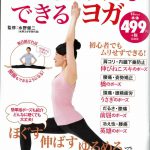

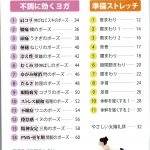

令和の年号が変わる頃、宝島社から「ヨガ&整体」のムック本が完成しました。前作と内容は同じですがポーズは全て乗り直しで、モデルさんも変わりました。俳優の駆け出しだそうで、体もできています。ポーズは前作よりもいくつか多く、カメラスタジオで丸一日にかけて撮りました。大きく違うのは整体が追加され、じっくり読み応えがある作品です。是非書店で手にとってご購入ください。

投稿者「mizuno」のアーカイブ

般若心経について

般若心経について

とても大切な般若心経について書かなくてはならないのに忘れていました。ここに養成コースに使う内容の資料を載せます。参考にしてください。

とらわれない、とらわれない、無、無、無、と説いているお経が「般若心経」です。中国のおとぎ話(西遊記-孫悟空の出てくる物語)の三蔵法師は歴史上の玄奘の「大唐西域記」のモデルです。そして玄奘はサンスクリットの般若心経を漢訳している一人です。

ヨガのクラスでも時々これを読んでいますが、少しでも意味がわかれば仏教の教えにちかづき、そしてヨガの教えにも参考になることたくさんあります。

般若心経の本文はおろか意訳を読んでもさっぱりわからないのは普通です。「門前の小僧、習わぬ経を読む」でただ何回も何年も読んでいると愛着がわき、わかったつもりになるのが不思議です。

癖・習慣を見直そう

ヨガの最終目的は体を柔らかくすることではありません。良くない心身の癖習慣を直すことが目的です。そのために学び実行していくことをヨガ行法と言います。難しいことですが一つ一つ気がつくことで少しづつ改善されて行きます。今回は目の癖について考えます。 続きを読む

歩き方

ヒトの歩く能力はヒト固有の歩き方があります。例えば犬や猫の歩き方は種が同じであればだいたい同じだけれど、人の場合は遠くからでも個性的なのがよくわかります。また、テレビでライオンやチーターが獲物を獲る時、そっと近づいてあと全力疾走します。足の筋肉がつったり、捻挫したりしている場面に出くわしたことがありません。やっぱり人間と同じように自然界でもするのでしょうか。でも準備運動はしていないことだけは確かです。 続きを読む

足うらについて

ヨガのクラスの初めに必ずするのが足指、足うら刺激、足首回しです。なぜするのかあまり疑問もなかったのですが、ちょっと調べて見ました。 続きを読む

水野流「沖ヨガ」について

私のこと 沖ヨガのこと

沖ヨガの創始は沖正弘師で、私も出席した3年前の「第1回ユネスコ国際ヨガの日」記念祭ではインド大使が日本に初めてヨガを取り入れたMaster Oki Masahiroに感謝すると表彰されたいきさつがあります。

沖先生は1958年にヨガの活動をはじめ、1967年に三島市に道場を開設し、その前後から報恩奉仕の求道ヨガとして海外、国内において研修会を開催しました。1975年くらいから国内でカルチャーセンター設立の機運が高まり、沖先生も新聞社の要請で全国展開が始まりました。札幌でも「本当のヨガ」「真善美」などのテーマで講演会が開かれました。 続きを読む

ねじる動きについて

ねじる動きがやりにくい人が目につきます。腹が出てきたり、猫背などでも動きが悪くなります。どうしたら少しは可能性があるのかと思い、いろいろアドバイスしています。 続きを読む

30周年記念行事ガイアシンフォニー

私が初めてガイアシンフォニーに触れたのは‘94年1月北海道沖ヨガ連合会主催で札幌市教育文化会館で上映されたときです。連合会は’78年に北海道内で沖ヨガ修道場入門者たちが集まって、沖正弘導師の講演や合宿研修を開催し、より一層、沖ヨガを学ぶために集まって作った団体です。 続きを読む

監修本が出版されました。

瞑想の効果とその方法

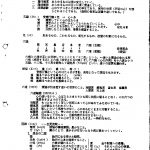

脳と瞑想について説明取扱書

瞑想の効果と方法

脳と瞑想について説明取扱書

見なれない図式ですが「マインドマップ」という表現で、一つのテーマから連想ゲーム式に考えを繰り出して考えをまとめる方式です。広くて深い瞑想の考えをまとめるために実験的にやってみました。内容の出典は受講セミナーや「最高の休息(久賀谷亮)」などです。 続きを読む