前のシムハアサナは以下にあります。https://mizunoyoga.com/blog/?p=415

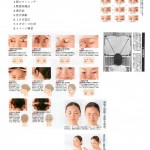

「身体のホームポジション」参考にしました。

ヨガは心身修正法です。体を通して心をコントロールし、また心を通して体を調節します。今週の学院のテーマはシムハアサナであるため、いつものように腹から息を吐き出すようにしてライオンのたくましさをまねてみました。まねをして気持ちをパワフルにするにはいい方法です。

余談ですが今、司馬遼太郎の「坂本竜馬」を読んでいます。フィクションが入っているから龍馬でなく竜馬と名前をつけたとあります。その坂本龍馬の出身地、土佐藩には幼名としてやたら動物の名前の一部を付ける傾向があったそうです。龍馬も牛太郎、寅吉、馬三郎などなどでエネルギーをちょうだいしたのでしょう。ヨガのポーズの名前もその特異なパワーを感じながらポーズを作るようにと名付けられたのでしょう。

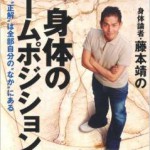

最近は顎関節が痛い、音がするという人の話も聞きます。不都合なときは病院ですが、自分で習慣を変え対処できるのであればその方がいいでしょう。顎関節の不都合はほっぺの筋肉が緊張しすぎているのです。もっと顔をだらしなくすればいいのですが、人前では賢そうにしなくてはなりません。顔の筋肉は脳神経に属しています。心が緊張すると顔に表れます、そして歯ぎしりをするように強く歯を噛み締める傾向があります。

それで舌をもっと動かしたら良いという「身体のホームポジション」を見つけました。それを参考に話を進めたいと思います。

舌を大きく出したり、引っ込めたりすると下顎が緩む感覚になります。すなわち顔が緩み気分的にもリラックスしてきます。おしゃべりの好きな人はヨガ関係者(失礼、講義好きでした。)にも多いですが女性は特にその傾向が多く、わが教室の下のエレベータの前で1時間以上立ち話をしている人がいます。話せば話すほどリラックするのでしょう。舌が自由になることを滑舌というそうです。ストレス解消です。

舌を繊細に前後、左右動かすと心と体の自然性が回復してのどが敏感になり味覚も良くなり過食も防ぎ、また体に不具合なものはすぐに吐き出す能力もつくとのことです。ここの所とても大切です。ぜひ実践してください。

戦後間もないころ帝銀事件というのがありました。十数人に青酸カリを飲ませましたが数人は吐き出して死ななかったそうです。沖先生の講演にも不要で不適なものは出してしまう、それが本能だと言われました。

シムハアサナを四つ這いになって作ってみます。背中を丸くして下を向いて大きく口を開けてはぁーーーぁ、とするのですが、そのときお腹をみぞおちに押し上けるようにすると効果的です。終わった後正座をして体を確認すると顔は緩み、舌が沈み、あごが重くなっているのに気づきます。そして何よりも口の中が広がりのどが広がり、口と腹がつながって一本の管のようになっています。管をひっくり返したら表になる、管の内側は表面で外気とふれあって口の中のようにの潤っている感じです。このことは腹、内臓が無感覚で見えないものでなく、実感できるのは自然であり生きる力をそこに見ているのです。

シムハアサナを通して口と消化器の自然性を回復する気づきがあって、過食を防ぎ、食事の美味を感じ、不要で不適なものを入れないようにしたいものです。