クラス授業では、初めにいろいろな呼吸法を行い、それから手や足を刺激して気の巡りを良くしそして体全体を整える動き(連動性)を行います。そして前屈系(長座、開脚、安定、合蹠)などを行います。この前屈系の動きをすると背中を楽になり、これから続く動きが楽になるために行っているのですが、受講生は背中を丸くしたり頭を下げて動作をしています。そこで、頭を下げないように言葉をそえています。癖であることはわかるのですが、この頭を下げる動作こそ背中や腰を緊張させるのです。

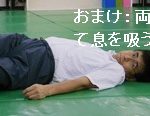

その説明として、頭の重さはどのくらいあるかご存じですかと尋ねます。体重の10%、約5kgくらいあるのです。実感がわかないのでお米5kというと、重いというのがわかるのですが、それでも自分の頭の重さと結びつきません。それで写真のように頭が重いということを実感してもらうと納得してくれます。しかし納得はするのですが改善するかは別のようです。また、頭を下げてしまいます。癖なのでしょうか。

この癖は思いの癖でもあります。それには動きの思いを強くしないことです。体を下げることは直感的に目を下に下げます。目にしても耳にしても「見・え・る」、「聞・こ・え・る」状態がリラックスしているのですが、普段は「聞いたり見たり」することが多いため緊張して目や耳を使います。パソコンの画面を見いるように見つめると、目だけでなく体にも緊張を作るようにです。

前屈系のときは周りが「見・え・る」ようにして目を緩め、頭を上げて、「倒す」思いを少なく、受身で体そのもの重さで倒れていくのがいいのです。頭を下げると背中の硬さで倒れる動きにブレーキがかかるのはやってみたらわかることです。5kの頭が肩からぶら下がると背中の周りの筋肉(僧帽筋など)が緊張するのです。頭を背骨としてまっすぐにしたり、あごを引く動作をすると背骨の周りの強い筋肉(起立筋)で支えるから背中の筋肉の負担が無くなり、ノー・ブレーキで倒れていきます。

このことは前屈系だけではありません。体の動きを作るときは筋肉に悲鳴、緊張を作るとブレキーがかかったり、損傷したりします。動きは心優しく丁寧に、心と体を結びつけることが大切なことです。筋肉が癒され、脳がリラックスの方向に行くことでしょう。(書き直し10/26)

「うんちく・小ネタ」カテゴリーアーカイブ

催眠療法について

20年も前の新聞記事を見つけました。「催眠療法」の新聞記事は黄ばんでいましたが、画像処理で元に戻りました。

おもえば30年くらい前に「催眠入門」たる名称で2泊3日くらいの日程で学んだのが、かたの健康会館において立木寅雄先生の研修会でした。先生は催眠療法は催眠術とは違う、れっきとした心理学であり、治療法なのだと言っておられました。

その研修会の内容は記事の中あるものが大半です。また実習も行いました。早い動作を繰り返し行うことで意識が変性化することも体験しました。テンションが上がって自我が無くなるのはロックコンサートのような早い動作をおこなうことで集団催眠に似ています。研修会では変性意識の中でテレビなどでよくやっている、足にイスを置き、頭にもイスを置き、その上を人が乗るのです。意識はありますが重いとか耐えるという感覚は一切ないのです。終わってから確かに抑圧が外れたのか、周りの人に誰彼となく話しけたことを思い出します。このセミナーは私にとって大きな財産になっています。

あるときブリージング(呼吸法)セミナーに参加したことがあります。このセミナーはこの変性意識を意図的に行うものでそのことを知ったのはあとでのことです。これも大きな太鼓の音を連打させ(CD音楽)それに合わせて呼吸をするのです。延々と続けていると頭の中がしびれてきました。そしてそのセミナーは頭痛で終わりました。このようなセミナーはごめんです。

他にもこれと類するセミナーがあります。くつろぎのポーズであっても本来は難しいものです。眠りに入れば変性意識が得られないし、寝なければASCに入るけれど他者催眠になってしまい安全とはなりえません。(ASCとは催眠に入るときの変成意識のことです。新聞記事に詳しく書いてあります。)

それではどうしたらいいのかといいますと、他者に対して依頼心になるのでなく、自力で体をコントロールすることにつきます。ヨガのアサナはそういう意味で深いリラクセーションを得られASCになっていないかもしれませんがそれに近い状態になっているに間違いありません。

最後にこの新聞記事には座禅や瞑想がASCへの最終の目的であるとありますが禅とて野狐禅となって独りよがりの妄想禅になったり、瞑想も同じように自分は神だと言い出すことがあります。大きな宗教組織ではそれを防ぐシステムがあります。

禅や瞑想、催眠について警告のようなことばかり述べましたが、変性意識の効果は計り知れないものです。正しく用心深くこの催眠療法に取り組んでもらいたいと思います。

記事の中の要点を抜き書きします。(この記事はs63年当時のものです。)

○催眠を病気の治療に役立てる

○力が抜けたのは催眠状態に入ったからであり、眠っているのはない。

○意識もあるし周りの音も聞こえる。うっとり心地よい状態になりストレスも取れる

○誰でもがすぐに催眠状態に入れるのではなく、治療と訓練が必要だ。

○意識はあるが心身がリラックスした状態をASC(=意識はあるがちょっと変わった状態)という。

○ヨガや座禅瞑想などは最終的にASCをめざしている。

○この状態に達すると自律神経のバランスがとれ、体の恒常性の保持が最大限に機能する。

○催眠状態になると批判や抵抗する力が弱まるので被暗示性が強くなる。

○ASCの状態になった人に潜在意識に働きかけることにより病気の原因であるストレスやこだわりを取り除くのが催眠療法の基本。

○催眠療法でASCへ導くのはむつかしい。

○民間で行っているケースがあるが注意が必要である。

○ASCに導くために心療内科医が指導しているのが「自律訓練法」

○自力でASCに到達する訓練を行うのが自律訓練法、他人からの暗示によって心身の緊張を取り除く方法が催眠療法。

○催眠法は持続性が乏しく他医療面での問題が起きることがある。

リンク先:催眠療法_新聞記事

力を抜く

力の影響

前屈のポーズをするとき、体の重さを感じて下さいと説明します。それはほとんどの方がポーズは「する」「やる」ものと思っているからです。私はここがヨガは体操ではないところだと強調します。ヨガのポーズのときは、できるだけ自分の意思を出さずに自然の力にお任せになる、力を抜く、リラックスすることで、不思議な、未知の世界に誘(いざな)われるのです。

そこで力の影響を調べるために以下の写真のように重い物を頭にのせたときと軽い物をのせたときにどのように変化するかチェックしました。

まず重い水を入れたペットボトル2キログラムを頭にのせて前屈を試みます。その重さは重くて首に力が入り、また力に負けて頭が下がって本人は耐えています。前屈できるような雰囲気はありません。

次に軽いペットボトル330グラムを頭にのせます。一瞬力が入りますが、耐えられる許容範囲ということがわかると、がんばったり抵抗したりすることをやめます。そして力が抜けてその重さに素直になって重さだけの抵抗になります。そしてどんどん上体は倒れていきます。頭には330グラムだけの負荷があり、それを支えるだけの力を出しているだけで、胴体の重さはおそらくそれ以上であるために胴体の重さで股関節から倒れていくのです。

その倒れ方は力を抜いたために新しい可能性が現れる(未知の世界に誘(いざな)われる)ことになるのです。

重いペットボトル2000ml

軽いペットボトル330ml

選択すること 反りポーズを楽にするために

シーナアイエンガーを読んでいます。けっこうを手ごわい本だけれど、ひとつひとつ納得しながら読んでいます。以下に新聞記事があります。「選択すること」を意識してほしいと思います。

「選択すること」

さて、今日のレッスンは「反りポーズ」をいかに楽するかです。体がつながり、微妙な動きを観察する練習と言えましょう。重さの理解と脱力の練習です。意思による力を過信しないでほしいと思います。おまかせになることとはこんなことを言うのです。

何の準備をなしに「コブラのポーズ」を作って、どんな感じで上半身が床から離れるか、チェックしてみましょう。無理をしないで下さい。私など準備をしなければ腰が硬いのでほとんど床から体が浮きません。「イテテ」の世界です。

それでは「仰向き」になりましょう。そして右手を伸ばして腕を耳の横につけます。右脇がしっかり伸びていますね。次に左膝をを立ててかかとを尻近くに置きましょう。

そして「息を吸い」ます。ここから、本題に入っていきます。首や腰の力が抜けていないと、頭と左足の動きが鈍くなります。「息を吸う」という状態は右側に空気が充満し胴体は左へ少しばかり傾くのですがいかがですか。数回行って傾くことを確認しましょう。どうしても傾かない人がいます。そんなとき自分の体を想像します。肺のある胸を風船と見立てて、膨らむ・しぼむを繰り返しましょう。右手を伸ばしているので特に右側が膨らむのです。

さて次に胴体が左へ傾くと首は左へ転がります。なぜなら首の力は抜けているからです。次のように想像しましょう。右側を誰かに持たれて傾けると顔は左へ傾き、立てている左足は左へ傾きます。これを①「吸う息」で頭と左膝が傾く、②「吐く息」で戻るを5回くらい繰り返しましょう。①②毎に頭と左膝が動いていなければなりません。

反対側は新しいことにチャレンジということで、イメージだけでこれをやってみませんか。動いているつもりで行います。すなわち、左手を伸ばし、左足を伸ばし、右膝を立てるイメージです。実際に同じようにやってみてもいいのですが、よくわからなければ少しだけ動かせばいいのです。イメージ力強化にもなります。

さあ、これでもう一度、うつ伏せになって、コブラのポーズを作ってみて下さい。

きっと楽に完成ポーズが作れるはずです。ポーズへのプロセスはたくさんありますが、ワンパターンで行うのではなく、いろいろなプロセスを「選択すること」も発想的に重要だと思います。選択が変化を生み出すのですから。楽な動きのほうがその後の選択の幅が広がると思います。この「選択の科学」は社会心理学、行動心理学を私たちにわかりやすく書いています。より良い人生を模索している人は一読の価値があるようです。

このやりかたはフェルデンクライスメソッドに似ていますね。極めるのでしたら是非、そちらで学んで下さい。

下の図は参考です。

➡ ➡

➡ ➡

心の成長を支援するセミナーを受講して

私は本屋やネットなどで「コーチング」という名前は知っていました。しかしそれは自己啓発セミナーの一種だと思う程度でした。そしてまた、一昔前はそのようなイベントがたくさんありました。その当時の内容は玉石混合でした。

しかし今回は講師が長く水野ヨガ学院に来られている方であり、熱心にカウンセリングの勉強をされ、たくさんの資格を取得されていることもあって、雑談を交えて心の在り方をよく話をしたり、教えられたりしていました。

ヨガと心の関係はとても大切なことであり、沖正弘師はヨガを菩薩行と言われたくらいです。

講師と話していて、現代の八方ふさがりの中、まだまだ自ら不幸せを演じる人が多いことを知らされ、私自身の学びにもぜひコーチングセミナーを開催してもらうように依頼しました。

私が思うのに、今の世の中は人間関係が希薄、高度に発達した管理社会、利益優先の社会、差別社会の出現などこれからも大変な社会の中で私たちは生きることを強いられています。私がヨガに関わった30年、40年前の時代は高度成長時代の社会の変革期でした。おそらく現代はそれ以上に社会不安や不景気、世界のグローバル化などが相まってより厳しいかもしれません。

しかし自分の心を正面からとらえて、ものの見方を変え、気づきによって「ネガティブ思考を解放することができる」ことはそれほど難しくないみたいですし、そのためには不幸を演じる癖直しが一番大切なことだと思います。

授業の概要は以下のように進みました。

それぞれが自己紹介をしました。参加した目的などを話してもらいました。そして講師はコーチングの基本を説明しましたが、講師は特に説教的な話はなく、人の話を聞いてください。そして自分のいいところを話してください。 また自分はどれだか周りから支えられているかを話してください。人の話を聞き、又感銘を受けた時は拍手してください。というコメント程度です。

次に物語を読んで「この人の一日はどうとらえますか」ということを自分の考えを話してくださいと提案です。

簡単に物語を再現してみると以下のようになります。

久しぶりの友人に会うため札幌駅の地下にある店で13時に会う約束をした。土曜日に会うことを心待ちにしたが地下鉄は事故らしく途中で止まってしまった。自宅から地下鉄駅に向かうとき知り合いのおばあさんの大きな荷物を持ったため、時間は遅れ気味であった。電車が一本早かったら事故に遭わなかったかもしれない。

途中の駅を出てタクシー乗り場に行ったが雨が降っていて乗り場は混雑していた。友人に前に会ったときは携帯が無かったので待ち合わせ場所がわからないこともあり1時間もかかったことを思いだす。家を出るとき家人に傘を持っていくように言われて持ってきたことはラッキーだった。傘をさしてタクシーを待つ。友人には遅れることを連絡した。そのうちに携帯に登録していた交通情報サービスの配信で地下鉄が開通した連絡を受けた。タクシーに乗らないで地下鉄に戻って札幌駅に着く。20分くらい遅れた。途中で急いで走ったので足をひねってしまって転倒した。すごい痛みで歩くことはできない。近くにドラッグストアがあった。見知らぬ人が肩を貸してくれて連れて行ってくれた。湿布して薬も飲むが痛みが治まらないので、友人にドラッグストアまで来てもらう。彼と話をして病院へ行くことにした。開いている病院をドラッグストアの店員に聞いて、友人の肩につかまりながら病院へ行くが医者に骨にはひびがはいっていないといわれて安心した。夜の10時までレストランや喫茶店で話をした。友人と話してストレスも発散した感じだ。夜には病院からもらった痛み止めのせいか痛みもなくなっていた。

今日はどんな日だったかと思いだした。

「幸せ・不幸せ」を参加者全員でいろいろな面から話を出しました。初めは不幸と思っていたことが実はそうではなく、表裏一体なのだということに気がつかせ立という意見に終始しました。たとえばケガをしたけれど、親切な人に助けられたり、薬局が近くにあったり、土曜日に病院があったり、骨が折れていなかったり、充実した友人との会話であったことなどは見るところがどこなのかによって気付きが異なってくるという内容です。

このセミナーは教えてもらうセミナーではなく、自分が発言して気がつき、そして他の人の発言で、また気がつくというセミナーでした。講師はほとんど講義らしいことはしないことが特徴でした。

このセミナーは幸せ・不幸は表裏一体であることに気がつくことで、「ネガティブ思考」の手放し方は意外に簡単だと気がつくという趣向でした。

最後に講師は以下の宿題を2週間行ってくださいことを受講生に依頼されました。思考の癖を直すには2週間という時間が必要だそうです。

「毎日自分をほめる」 (それは自分への信頼感です。)

「毎日自分は支えられている」 (それは周りへの信頼感です。)

これからもこの2点を毎日問い続けてください。それは自分がネガティブ思考を手放す癖がついたときに幸せアップになることです、というところでセミナーは終わりました。

価値あることだけどちょっと恥ずかしい

笑いヨガがずいぶん普及しています。40年以上前から沖ヨガの創始者沖先生はヨガの授業でほとんど毎日、「笑いの行法(ぎょうほう)」を行っていました。「笑ってみろ。」「もっと気分よく笑え。」などと夜の寝る前にそんな授業をやりました。今では、私も教室でも私的生活でも笑っているのですが、場所が限定されます。お風呂の中、車の中、誰もいないところですが、最近、街中でも歩きながら「くっくっ」と笑うことがあります。特別大きなアクションさえしなければ誰も気がつきません。どうぞ、リフレッシュするために、気分転換のためにみな様も「くっくっ」と笑ってみませんか。

笑っていて気がつくことは、普段の感情というか、思いというかどこから湧いてくるのか不思議に思います。例えば困ったことや不安なこと、怒り、悲しさなどの感情が湧くとき、その感情は繰り返していると、深くなって、そして気持ちが暗くなっていきます。それはエスカレートしていくのです。そこで気を取り直して「ワハハ」と小さく、数回笑うと、今までの暗い気持ちはどこかに行ってしまうことがよくあります。その気持ちはどこへ行ったのでしょうね。

ところが、ある人はそんな簡単に気分が変わらないとも言います。変わらないのは、その感情を思い出すからなのでしょう。思い出さなければいいのです。思い出すことをやめるのです。思い出そうとしたとき「グッバイ」と切り替えるのです。例えば、「次」と他のことを考えようとすればいい、これは少し練習も必要かもしれません。切り替えの上手な人はそのようにやっているのです。落ち込んだとき、「笑う→思い出さない→他のことを考える」ということをやって見る価値はあります。

その中で一番大切なことは、「くっくっ」と笑うことです。最近は街中でマスクをしている人が多くなりました。そのマスクのなかで「くっくっ」と笑ってもいいじゃありませんか。自分は他人が見えていても他人は誰も見ていないとわかったら「くっくっ」と笑います。お腹がちょっと痛いくらい「くっくっ」がいいでしょう。

次の話題です。

階段の降り方は前にこのブログでテーマにしていますがもう一度テーマにします。

先日、地下鉄の下りを若い男性が猛然と走っていきました。発車に間に合ったのでしょうか。面白かったのは彼の後ろ姿が「エリマキトカゲ」そっくりの走りでした。エリマキトカゲとはどんなのか写真でお見せします。

彼の手も足はまったく「エリマキトカゲ」です。でも上手にすばやく、降りてるなと感心しました。数段だけ私もやってみましたが、人の目があるのでやめておきました。その降り方は山の下りで、大きく横に飛んで左足で支え、また横に飛んで右足で支え、膝を大きく屈伸して、飛ぶように降りていく姿と同じです。ただ彼の腕は空身なのでバランスをとるために「阿波踊り」風でした。これは腰を柔らかく使っているので膝にもよさそうです。

は虫類は地上を這うしぐさしかできなかったのが、エリマキトカゲは進化して、地上を飛ぶように走ったのです。体の負担を最小限にするためにあのようなビデオの早回しの阿波踊りのような走りになったのです。私たちは手を上げなくてもいいのですが、膝を外に交互に出して降りると、まるで落ちるがごとく気持ちよく下ることができるでしょう。

ただし、転んでケガをしても自己責任なのでそのつもりでやって下さい。

手元の見過ぎ失敗を招く

新聞記事のタイトルです。記事の内容は難しそうですが、

ピアノの練習、バスケのドリブル、パソコンのタイピングなどは手元が見ない方が早く、上手にできるという内容です。

私にとってはどれも身に覚えがないのですが、なるほどと思いました。

ある人との話しで、年のせいか、駅の下りの階段で若い人に追い抜かれることが多くなった。

降りるのが遅くなったのは、転ばないように足下をいつも見ているからだという。

全く視線を外すことはできないが手すりを軽く持って、5〜6歩先を見ながら

降りていくと軽やかに降りることができるとのことでした。

私は以前、山登りをしていた時期がありました。

仲間は膝にとって登りは何ともないが、下りになると

膝が痛くなって(膝が笑うという表現をします。)辛いと言っていました。

山での下りは重い荷物を持って滑って転ばないために、一歩一歩踏みしめて降りることになります。

しかし、ある人は、荷物を背負っていても坂道を転がるように降りて行きます。

そしてつづら折りのカーブのところでぎゅっとブレーキをかけて減速しながらまた、坂を降りていくのです。

これなども足下を見すぎることで筋肉が疲労してしまって膝に負担がかかるのでしょう。

リズミカルに降りることで膝に負担が軽くなるのですが、

これも階段と同じように転んだら大変なことになりますから用心は必要でしょう。

ヨガの手指ほぐしの場合です。手の平を合わせて指を組む動作をします。いったん手のひらを離して指をずらして組みます。そしてカウントを取ります。

30回くらい数えますが、左右の指がぶつからないように指を組み替えるのです。そして指が互いにぶつかった回数は何回かと聞くと、用心しながらしっかり目で指を見ている人とほどぶつかることが多いようです。

少し難しく行う方法として、手と手の間を1メートルくらい離して、手を見ないで同じように交互に組むのをカウント取ると、難しいのにぶつかる回数が少なくなるのは、記事と同じ内容でしょう。

もっと効率よく、ぶつからないようにするには、その前に指回しをしっかりしておくことです。指の筋肉の反応がよくなってぶつかることがなくなるのです。

当然目は指を見ないことです。頭の体操にもなりますからぜひやってみてください。

チーターやワニのように歩く

沖ヨガには強化行法と言って動物のまねのように歩いたり、普段つかわない筋肉を使った動きの行法があります。時にはチャレンジ精神が必要なレンジャーもどきも当時はありました。これらはヨガの標語である「生命力強化」「生命即神」の考えです。生きていること自体不思議な現象であり、かけがえのない、神のご加護である。そして生きていることに喜びを得ていくことが本質だと言う意味です。

今回は四つ足の動物が歩く姿を再現してみます。(教室ではほとんどすることがなくなりました)

チーターは背中のしなやかさのために時速100キロで走るそうです。そのしなやかな背骨をまねした歩き方をやってみましょう。イメージだけで行うのではなく、プロセスを追っていくとそれほど難しくありません。

まず、よつばいです。足裏ならぬ、ひざと手で体を支えます。そして左ひざと左手に体重をかけると背骨はたわみます。次に左ひざで床を押すと背骨を持ちあがるので同時に同側の手(右手)を前に出し、反対の足を前に出します。(動いていないのは左ひざと右手です。)

反対のひざで同じような動きが始まります。すなわち右ひざに重さがかかり、右手にも重さがかかって背骨はたわみます。次に右ひざで床を強く押すと背骨が持ち上がり、同時に同側の手(右手)が前に出て、反対の左ひざが前に出ます。このように次々と背骨は重さをかけられ、そして、もちあげて歩いていくのです。

ワニの歩きは、これと同じパターンですがひざではなく、足を使い、ひざを曲げ、肘を曲げて胸を床に近づけながら歩くので結構きつい動きです。背骨こそ持ち上がりませんが、プロセスを見ていくとできそうです。

胸を床に下げて、左足と左手を近づけておきます。右足と左足は離しておきます。そして左手を前に大きく、伸ばして床につけ、右足を右手の近くにおきます。これを胸を床に近づけて行います。初めの動作の左右逆です。右手を大きく前の伸ばして、左足を左手に近づけます。この動作を繰り返していけばいいのです。

重さを意識して動いてみよう

ヨガのポーズや日常での生活の中でどのくらい重さを意識しているでしょうか。

一番わかりやすいのは歩いているときだと思います。そのとき足の振り子を意識すると歩きやすいのがわかります。当然、そのとき腕は振り子になって足の動きとバランスをとっています。振り子は物体が位置エネルギーから運動エネルギーに変わるときの動きですから楽な動きになるのです。

犬や猫、野生の動物は歩く時、足首から先が垂れるのを観察できます。足首の力が抜けていると重さで手先、足先は垂れます。その脱力は肩や腰に現れ、次の力強い大地を押す力(収縮力)に変わるのです。

ネコのポーズでは丸ネコで背骨を持ち上げ、反りネコで背骨が垂れて背中を緩めていますが、必要なときに早く強く動くことのできる、背骨の力の源になっていると思います。

次は人の姿勢についてですが、癖や筋力不足、精神的な思い込み、孤立感などで頭が垂れ、肩や背中が丸くなります。その姿勢は頭や肩などの上半身は重さに耐えられなくなって首肩の緊張は腰にも負担を強い、膝など全身に現れます。私たちの体は人類始まって以来、力強い筋肉が存在しているのです。

私たちは100万年以上前に直立歩行に移行し30万年には知能が発達した現世人類になったといわれています。その過程ではまっすぐに立つための筋肉構造が出来上がりました。その筋は抗重力筋といって脊柱起立筋や腿の筋肉、お尻の筋肉、ふくらはぎの筋肉などは姿勢を保つために、緊張していても疲れない筋肉であり、それに反して、腕や背中の筋肉は大きなパワーがあってもすぐ疲れてしまうのです。背中を丸くして肩や背中に緊張したままでは耐えられないようになっています。

ヨガのポーズをつくるときも、背すじ(特にうなじ)を伸ばして背骨をまっすぐにすると肩や腰はやわらかく動かすことができます。ヨガクラスで気になるのは頭を下に垂らしてしまう無意識の動きです。頭を垂らすと頭の重さ(体重の10%、5-6キロ)を支える肩の筋肉が緊張して動きも悪くなり肩の不快にもつながります。ヨガのポーズのとき、うなじを伸ばすことをしていると体は軟かく楽に動かすことができることが多いです。

呼吸も肺の重さの関係で、胸が立っているとき、横になっているとき、逆位になっているときで、肺の位置によって、吐く息、吸う息が変わることを理解しましょう。胸が直立に近い姿勢(立つ、座る)のときは吐く息は長く、吸う息は短くなります。しかしその逆にするとき、たとえば下向きの犬のポーズやウサギのポーズ、肩立ち、スキのポーズのときその吐く吸うは逆転します。(すなわち吸うのは楽で長い、吐くのは短い)日常で胸を逆にしていることはほとんどありませんが、喘息など気管支が細くなっている人は吐く息が苦痛となるので、このポーズを作ると、より一層つらくなるはずです。またそのような疾患のある人で発作が起きている人は起座呼吸といって横になっていられなく、座って息をすることになります。横になって寝られない日が続くということも聞きます。

肺の逆位について写真を参考にしてください。逆位のとき胸郭内の肺胞は重さで下に、すなわち喉の方向に垂れています。吸う行為は肺胞が持ち上がります。空間がある限り、圧力差(肋間筋、横隔膜の筋力)で膨らみます。吐く時は肺胞が重さで下に垂れているのですぐつぶれて十分吐くことができないことになります。

背中や腰の緊張をとる方法としてあお向きで膝をかかえたり、膝を左右に倒す方法があります。

もっと効果的なのは骨盤を前後に動かして、あごの連動性を利用する方法です。すなわち、それは小さい微妙な動きですが尾骨を床につけるとあごが引ける、尾骨を床から離す動きをするとあごが上がるという動きです。この方法のポイントは頭の重さが関係してあごが出たり締まったりすることで背骨の周りの筋肉が緩むのです。この動きをした後は背中や腰が床に着いている状況は背中腰の筋肉が緩んで骨そのものの重さで沈んでいることになります。

またうつぶせの弓ポーズからあお向きの割座へ回転する方法ですが、これも頭の重さであごを出して首の緊張をなくして腰を緩めることで胴体を回していきます。この動きを楽にできる程度の腰痛であれば、この動きを行ってみると腰の痛みが軽減することがあります。(痛いことをすると悪化すること間違いありませんので注意してください。)

このように私たちは重さのある星に生まれ、その重さに適応できた生物のみが生存を許されたことになります。

重さを意識した動きは滑らかで、気持ちよく、美しく、疲れないのです。

動画の紹介

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいします。

さて、年末にビデオを撮りました。とてもこのブログに載せるに耐えられない代物ですが話題提供として、紹介させていただきます。

タイトルは「体を活性化してパワフルになる」です。

簡単に動きの概略を紹介しますと、以下の通りです。

1. 赤ちゃんのハイハイ歩きをその場でおこなって、腰回りを強化、柔軟にします。

赤ちゃんの発達は動きが脳の発達につながるので気分を変える意味でも素晴らしい動きです。

2. よつばいになってネコのポーズ、伸びネコのポーズです。背中の柔軟を期待しています。

普段、猫背になっていませんか、肩こりは首にも腰にもエーキョウします。

3. うつぶせになってコブラのポーズのアプローチ動作に入ってきます。腰が一層柔らかくなるためには首の動きが欠かせません。

年とともに柔軟性が衰えるのが背中です。精神的にも肉体的にも重いものを背負っているのです。

4. 弓のポーズのアプローチから仰向き割り座のポーズを作ります。足の腿の前面を伸ばすのは男性にとって拷問みたいですが、うなじ周りや背中周りをケアすることでかなり楽になると思います。

この辺りの連続ポーズは体全体の修正につながる動きです。弓から割り座を作る動作ができればいいですね。

5. 魚のポーズはうなじをゆるめ、腰、背中をゆるめるうってつけです。

このポーズもポイントは首です。首は骨も小さいので、ムチ構造で考えると筋肉もしなやかに動くのが良いです。

6. そして最後はアーチのポーズで決めるのですが、頭を床につけるだけでもいいですよというのが画面で訴えているのですがわかるでしょうか。これはチャレンジです。

パワフル動画(クリックして下さい)6分間