6月初めから無料オンラインヨガレッスンを始めました。解散以降、あってない人と会えて、また札幌を超えて、オホーツク地区、新潟、時々ですが愛媛とかオンラインの時空を超えた能力に感心します。

そして9月からは有料になりますが、気軽にヨガに接してください。オンラインのメリットは何と言っても出かけなくてもいいということです。それにほとんど見られていないので、できなくても恥ずかしくないことです。そして人と話し合ったり、情報交換できるということは素晴らしいことです。

9月のカリキュラムは掲示板に発表していますが、ヤマニヤマ のところは沖正弘先生の語録をこれからテーマにしていくつもりです。

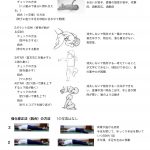

オンラインヨガレッスン15

目をリラックスしよう(瞬き、視点移動 、etc)

沖先生の語録:ヨガとは何か

一番基本になっている心というものを養い、高め、強め、清めるには、一体どういう体を作ればいいのかということから、体の訓練がくっついとるわけ。心だけのやつを「修養」というんだ。体だけのを「修行」という、生活だけのを「修業」という。これを全部合せてのヨガ、わかるね。

だから、そこが普通の肉体訓練とは違う。普通の肉体訓練は、心とか生活から離れておるのが大半なのよ。それを唯物的と、こういう。心だけのを唯心的という。唯物だけでも困る。唯心だけでも困る。一緒にしたものがヨガ。(沖正弘選集13_p2Q&A)

1(心がまえができると体をていねいに扱うことができる)

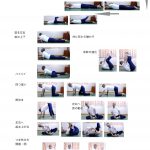

アサナ:体を楽にするテーマ:ほぐすことの大切さ

五感を通して内部感覚を意識する

半月のポーズ(内蔵の強化/ヘルニア調整)

バッタのポーズ(脊椎下部調整・膝強化)

大切なことは自分の体を観察する習慣を持つこと。

2(体が整うことで呼吸が楽になる。)

プラナヤーマ:発声体操

(肺機能高める呼吸法です。)

3(体と呼吸が整うことで心が素直になる)

ディアナ:ソーハム瞑想法 (あなたと私) <出所不明>

吸う時 「ソー」 吐く時 「ハム」を心で繰り返す。

私は太陽です。太陽は私です。

私は空です。空は私です。

私は宇宙・・

私は花・・・。・・鳥・・。・海・。・山・。

あなたは私です。私はあなたです。

全ては一つです。すべてはつながっています。

宇宙創成の100億年前にビッグバーンであらゆる元素が均等に宇宙にばらまかれた。多くの銀河の元素組成はそのためによく似た構成になっている。

すなわち、私という存在の元素組成は山や川や鳥や太陽や空と同じなのだ。合掌

水野健二

「質疑応答」全文

(沖正弘先生晩年のヨガ行法の中心はQ&Aであった。)

1301(沖正弘選集13_p2Q&A)(当時の雰囲気のままに言葉を訂正していません。)

(ヨガ体操を行じながら、物理療法や漢方薬を併用してもいいのでしょうかという質問)<ヨガとは何か>

あのね、ヨガはどんなものかというとね、精神修養が中心なんだ。それが出発だ。人間も動物の一種だけど、動物の中で心が優先しているのは人間だけ。人間以外の動物は体が優先している。いちばん心身の異常を作り出しやすい元になってるのは心なんだ。

わかるでしょう。

だから、そういう心のための体の訓練がヨガの肉体的訓練になっているわけ。わかるね。どうしてそういう結論に達するかというと、自己を支配しとるものは、自分の中で働いている命の働きであるからである。

他物に頼ってみても、自己の中の力が高まるわけじゃない。力というものは、使ったほど高まる。使わないほど弱まる。だから、例えば病気の場合でも、いくら他物に頼ってみたところで、自分の中にその他物を活用するだけの力がなかったら、「これは、こういう効能がありますよ」と言ったって、ある人にはあるかもしれないけど、そのもの自身に効能を引出すだけの力はない。

例えば、ある人がいい話をしたとするね、その場合でも、百人集っている人が同じような受け取り方をするかというと、決してそうではない。その人の、いいかね、受け取り態勢、理解能力、その人の体験で、同じ一つの言葉の捉え方が違うだろう。それと同じこと。だから、他物は、頼らなきゃなん時は頼るべしだ。頼っていいんじゃない、頼らなきゃならん。ところが、多くの者は、今言った、己れの力を高め、整え、清めるという基本原則を忘れてしまって、他物にだけ頼ろうとする。それが、いいかね、人間世界への弊害を生み出している。

他物に頼る学問というのは非常に発達しているんだ。医学なんてものすごく発達してるじゃない。治療法なんて、ものすごく発達してるじゃない。薬物学なんて、ものすごく発達してる。「もう要らん」というぐらいだ。「これでもか、これでもか、これでもか、これでもか」と、効能を並べ立てたものが毎日生産されている。

ところが、本当の事を知らない奴は、その他物の効能に惑わされちゃうんだ。「これはこういう効能がある」って言うと、それがそのまま自分に当てはまると思っている。「そんなはずがない」て言ったって「そんなはずはある」と言う。だから救われない。

ヨガはそういう愚かなことを言わない。他物に頼ってもいいから、まず、自分の頼る他物が最高の効能を発揮できるような自分を作ることを、まず第一番にする。他の人に「助けて下さい」と言っていいんだよ。しかし、他の人に「助けて下さい」という場合は、自分が出来るだけのことをやって、それから他の人に「助けて下さい」と言え。

これは正しいんだ。「俺は俺の力だけで生きる」なんて言うてみたところで、それは不可能なこと。だから、ヨガは「正しい生き方をしろ」ということ。他物が必要な場合は、他物の協力を得るのが当たり前である。

ところが、例えば、病気を専門に研究する医学と称しているものには、阿呆みたいなことをやってるじゃないか。薬を使ったって治らない病気に薬を使う。薬で治るんなら、皆んな薬のんでるものは、治ってるはずじゃないか。色々、薬をのんでみても薬で治らない、ということは、その人にとっては効力がないということよ。絶対に体はウソを言わないんだから。命が、「本当なら、この薬はあなたには効能がないんだけども、折角、一生懸命飲んでんだから、じゃ効能を出してあげましょうか。」とウソを言うと思うか。

「本当は、あんたはハリは効かないんだけども、お灸なんか熱いのを我慢してんだから、あんたの我慢に免じて、治るようにしてあげましょう。」なんて、やってくれないんだ。

だから、いいか、沖ヨガ以外は全部ウソばっかり言ってる。沖ヨガの特色は、「絶対にウソを言わん」というのが特色だ。沖ヨガの場合は、絶対に他のものを否定しない。なぜかというと、それが必要な人には必要なんだ。先日も、こんな女にね、誰かくっつく男があるだろうか、と心配しておった女が、(俺は本当に嬉しく思うんだが、)「こんな男の嫁さんになる女がおるだろうか」と思っていたところで「結婚します」と言った「あー、一人の男を救ってくれた」と嬉しく思った。

だから、否定もしない、肯定もしない。否定も肯定もしないという、いいかい、純白なる立場をとるから誤らなぃ。誰が何と言おうとも、いいものはいいんだ。誰が何と言おうとも、間違いは間違いだ。だから、ヨガにとっては学説は関係ない。知識も関係ない。民族別も関係ない。何にも関係ない。ヨガは本当のことだけを求める。

はい、次。

(沖正弘選集13_p2Q&A)

このQ&Aを読んでいると、当時の沖ヨガ修道場や札幌での合宿講演会後の「質疑応答」の場面を思い出します。 大変緊張した時間でもありました。当然正座です。シーンとしています。道場ではあるときは100人〜200人くらい在籍していました。後ろの方では英語やスペイン語、中国語で訳しているグループがいます。

それを体験している我々は、札幌で合宿があると同様に緊張していました。スタッフだけ10~20名くらい集められ、「質疑応答」が始まります。車座になって、夜遅くまで続きます。終わるとラーメン買ってこいと言われ、大きな鍋を持って1時2時頃ススキノに車を走らせ、藻岩山にある、合宿所の東本願寺まで帰ってくると、かなりノビテています。一筋だけ沖先生は食べ、うまい美味いと言って、食べろ食べろというのですが、ノビテ冷えています。残したり捨てたりしたらまた怒られるので数人で美味しそうに食べました。

当時、北海道には門下生が10位のグループをつくり、沖先生の来道を機に講演会合宿をしていました。沖先生の千歳空港への送迎は全部私がやりましたので、ずいぶん個人的に接する機会があったのは恵まれていました。と、懐かしい思い出がこの「質疑応答」で湧いてきました。

最後にこの「沖正弘選集」は20冊以上有り、膨大なテープの中から「テープ起こし」をされたものです。ボランティアの皆様に感謝しつつ、引用させていただきました。合掌