ライオンの呼吸というのがあります。ライオンはスワヒリ語でシンバと言います。その関係でライオンの呼吸のことをシムハアサナと呼んでいるのでしょうか。このポーズはただ単に息を吐いて舌を出すポーズではありません。

犬でもネコでも相手を脅かす時は唸りを発して毛を立て、胸郭を広げて体を大きく見せます。オペラ歌手でも胸郭を利用してすばらしく大きな声量を出しています。舞台役者も小さな劇場ならマイクなしで、大きな声を出せるのは胸郭を使った発声法だと聞きました。

「胸を広げて息を吐く」は腹式呼吸から言えば矛盾するみたいですが、しっかりとした横隔膜を使った呼吸法です。お腹を小さくして横隔膜を持ち上げ、息を吐き出す呼吸です。これはそのままライオンの呼吸になりますし、発声法にもなるはずです。このとき背中や脇が膨らむのを感じるでしょう。胸郭が膨らむためには横隔膜に圧縮圧力に反応する柔らかい筋肉が必要となります。ポイントは口で息を吐くことです。声を出すのは口ですから当然です。弱い呼吸でいいですから息を口で吐いて胸が膨らむ練習をしてみましょう。

今度は反対に息を吸って胸郭のいろいろな部分を膨らましましょう。座っていても寝ていてもかまいません。やってみてください。鎖骨に空気を入れると肩が丸くなるでしょう。腕を耳の横に上げて息を吸うと伸ばした脇が膨らみます。背中を丸くして息を吸うと背中に空気が入るし、肘を引いて胸を開くと胸が、体を横に傾けて腰を伸ばすと腰に空気が入ってきます。息で遊ぶとけっこう楽しい時間が過ぎます。そして胴体が柔らかくなってくると、呼吸が楽になります。

そして「息を吐いて胸を膨らます」ライオンの呼吸を行ってみるのです。体を大きく見せて、気道を解放して舌を出してガオゥと発声するのです。ライオンの呼吸に限らず、いろいろな箇所で吸って膨らませる、吐いて膨らませることができるようになると無意識になっている声の出し方も変えることができると思います。小さな声の人、聞き取れない声の人、ぜひ参考にしてください。いろいろなことができるという多様性は進化、向上の一つです。動物も人類、生物もそのように進化してきました。

「うんちく・小ネタ」カテゴリーアーカイブ

腹を抱えて笑う_息を吐いて腹が膨らむ

ここでは笑いの話ではありません。やはり呼吸をテーマにします。腹式呼吸は腹に空気を入れるつもりで息を吸って腹を大きくしますが、ここではその逆で、息を吐いて腹を大きくします。これは特殊でも何でもなく普段やっている呼吸法です。タイトルの腹を抱えて笑う様子はお腹が大きくなっています。特に笑わなくても吐いてお腹を大きくすることを繰り返していると、お腹だけでなく、腰にも尻にも膨らむのがわかります。このしぐさどこかでやっていませんか?そうトイレです。便秘になれば腹圧を必要とします。出産もこんな感じなのでしょうか。この呼吸は咳をするときの呼吸、先の笑う時の呼吸、そして犬が唸っているときの呼吸です。

次に息を吐いて胸を大きくする方法です。思い出すのは舞台で声楽家が大きな体で歌っている様子は明らかに胸を大きく広げて共鳴させて音を発声しています。私たちも大きな声を出す時は顔の副鼻腔や胸郭を使っています。息を吐いて胸郭を大きくできます。腹を引っこめて胸を大きくできます。胸にも背中にも脇にも顔にも空気を送っています。

今回の呼吸のテーマは呼吸と言うと腹式呼吸だけではないということです。普段の生活では腹を大きくして吸う呼吸よりも今までの例の通り、意識したらできなくて、無意識でいつもやっている呼吸、これに気が付いてもらいたいのです。

実はこの呼吸法は沖正弘導師が「呼吸体操による修正行法」で一番言いたかったことではないかと思います。ところが当時はほとんど皆が沖導師が指導するヘンテコな修正体操ばかりに目がいって、呼吸に関心がありませんでした。しかしタイトルにきちんと「呼吸体操による」と書いてあるように導師の真意は呼吸を変えることが体を変えることだったのです。その呼吸は体のあらゆるところで呼吸をし、吐いて膨らまし、吸って小さくする多様性ある呼吸に注目されました。これは今考えると画期的な呼吸法です。修正体操をしなくてもどんな呼吸でもできるように体も感覚も磨かなければと思いました。

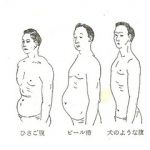

ところで息を吐いて腹が膨らむ呼吸法は座禅の基本だそうです。座禅の達人はみぞおちが大きくなったひさご腹になっています。

吸う息を意識すること

今回は息の吸い方です。間違った吸い方は肩呼吸と言われている首をすくめて行う呼吸法です。走った後などは肩で息をするしぐさです。短時間なら問題ありませんが、これが癖になると首を痛めることになります。

基本的な息の吸い方は、横隔膜を下げて腹や腰をふくらます方法です。これは腹式呼吸ですが、実は理想の息の吸い方は胸も腹も膨らむ方法だと思います。ヨガのポーズの時に、体を風船のイメージで動かすとリラックスして楽に体を動かすことができます。私たちは生きている限り呼吸するのですから、この当たり前の現象は、体の重さと同じくらい意識するといいと思います。

この息が入ると所を調べてみると、意識するところはどこでも入るはずです。腕を膨らましてくださいとか、顔を膨らましてくださいとかをセミナーなんかでするのですが、初めは皆さんとまどいますが、意外と簡単にできます。また息が入りやすいところは筋肉が伸びているところ、たとえば魚ポーズであれば胸に空気は入りやすいし、横になって背中を丸くすると上の肩甲骨回りに空気が入りやすいようです。

この空気が入るイメージを使って先日、かんぬきのポーズ(パリグハアサナ)を作りました。before after(操作をする前、後)で行うのですが、仰向きになって、左ひざを立て、右足、右手を互いに伸ばして右わきに空気を入れるように息を吸います。このとき、頭は左へ倒れるはずです。息を吐くと頭は元に戻ります。(仰向きで、息を吐いて体をねじる時はねじる方と逆にあごが出るのと反対の動作です。この両者の動作は首の力を抜く方法でもあります。)このようにしてから、かんぬきのポーズを作ると断然、楽にできることが分かります。反対側は仰向きにならなくても、簡単にイメージだけで、左わきが膨らむ呼吸をするだけでもいいのではないでしょうか。

以上のようにヨガの時は吐くことを大切にしますが、吸う息でもきちんと意識することでポーズが作りやすくなります。

かんぬき

かんぬき

息を吐く

食べるとき息を止める

ヨガでは息を止めることをクムバクといいますが、あまり日常で使うことは少ないのです。

そもそも息を止める時はどんなときでしょうか。緊張したとき、我慢するときくらいでしょう。しかし大切な作業の時息を止めるのです。それは飲食をするときです。それは飲食物が気管に入らないようにするためです。ただこれらはヨガで言うクムバクとは言いません。ただ息を止めているだけです。

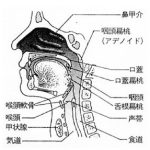

ところで赤ちゃんはおっぱいを飲むとき息を止めないで鼻から息を吸いながら飲んでいます。我が家の犬は息をつかずにがつがつと長時間食べているのは鼻で息をしているからでしょう。人がビールやジュースを飲む時はごくごくと飲みます。このごくごくは息を止めるからごくごくとなります。赤ちゃんは喉が未発達なので息をしながらおっぱいを飲めるし、犬は喉の構造が違うから口と鼻は別々に使用が可能なのです。

だから赤ちゃんは喉が未発達の間は赤ちゃん語しか話せないし、人以外の動物はチンパンジーのような高等動物でもいくら言葉の訓練をしても言葉を話すことはできないのです。それは喉の構造が違うのです。犬やネコが鳴くのは気管が普段は鼻腔に近づいているのですが、そのときだけいったん下がって口から息を出して、ワンとかニャーゴとか音を出しているのです。彼らは息を吐いている時だけ気管が下がるからまず喉つまりがしません。彼らの食べ物は気管の周り、横を通って食道に入ります。犬はよく喉を詰まらしますが、それは食道の入り口なので、窒息はしません。しかし人は息を止めるのを忘れて飲み込むと気管に入り窒息という事故が待っていますから大変です。

このように飲食の時に息を止めないと飲み込めないという、不便になった原因は人が足で立ったことにあるそうです。進化の過程で喉が下がって鼻腔と離れてしまい、のどの奥には食道と気管という、二つのパイプが現れてしまいました。それでは困るというので、飲み込むとき、気管の方を上に上げて息を止め、食道に送るようにしたのです。当然その作業は無意識の反射で起こるのようにしましたが、間違って気管に入る可能性だってあるのです。またまた食べている時にくしゃみなどしようなら鼻から食べ物が出てくる始末です。(新・人体の矛盾参照)

全くヨガの話しになりませんでした。ヨガは雑学ですからいつか発声法や、呼吸法につながるかもしれません。後日、期待してください。

” src=”http://mizunoyoga.com/photos/uncategorized/2010/09/17/nejiri.jpg” width=”300″ height=”287″ border=”0″ />

” src=”http://mizunoyoga.com/photos/uncategorized/2010/09/17/nejiri.jpg” width=”300″ height=”287″ border=”0″ />

<http://www.hat.hi-ho.ne.jp/kboy/fig-throat.htmから抜粋>

コブラのポーズの再考

普段、デスクワークや立ち仕事をしている人、と考えるとほとんどの人に当てはまりますが、背中が硬く、肩こり腰痛にならなくても、腰が硬くなっているのに気がつきます。それも年齢にを重ねるに従って、そりポーズ、特にコブラのポーズがぎこちなく、いつの間にか敬遠してしまいます。

ここでお勧めなのが、赤ちゃんの這い這いはいかがでしょう。真似をするのでなく、ホントーに赤ちゃんになってハイハイするのです。頭のいい大人は単に手足を交互に動かすだけしかしませんが、これではだめです。7ヶ月くらいの赤ちゃん、立つ少し前なら動きがかなり速いはずです。

腹ばいになって、何か獲物(Iおもちゃなど)を見つけたらなら、ぐいっと頭を上げ、それを目指していちもくさんです。目を固定して、手、ひじ、足、膝を使ってかなりのスピードで動きます。このころの赤ちゃんは目が離せないくらいです。そういう這い這いをするのです。

そんな気持ちで、動きを作ると5歩で十分ですから、かなり首、肩、腰が緩むはずです。どうぞコブラのポーズを作ってみてください。

いつまでも若く保つために、頭は無理としても、体だけはやれば改善できます。なぜ頭はダメかというと、あまりにも癖習慣がしみ込んでいるからです。体は若いころ、赤ちゃんであったころのの記憶が残っています。這い這いなんて簡単です。それも狭い部屋でも5歩、いや3歩でも上手にすれば(イメージだけでもいいのかもしれません)うまくいきます。写真なし。

体が硬い人のためのヨガ・・・本の出版

おかげをもちまして、本当におかげをもちまして「体の硬い人のためのヨガ」の本の出版にいたりました。本当にご縁を感じる1年弱でした。昨年晩秋に縁あり、たくさんの出版社様を紹介していただき、縁あり、企画書を作ってもらい、出版社様からお話をいただき、実らず、またいただきを繰り返し、現実になりつつも、信じられぬまま、作業に入り、雪解けからゴールデンウィークにかけて、新規執筆、だめ直し、校正を繰り返し、写真を700枚撮り、ポーズの線画を書き、支離滅裂の文章に自己嫌悪に落ち入り、締め切り間に合わずレッスンをさぼり、思い違いをしたり、言い訳をしたりエトセトラ。そしてたくさんの支援のもとで完成した本です。

出版されてからもばたばたは続きます。おめでとうと言って20冊、10冊と注文をいただくのです。ありがたくせっせと荷造りです。本が200冊届いたその日に100冊出てしまい、4ヵ日目に出版社に追加注文です。これとてあまりもちそうにありません。楽しみにされている水・木曜日の受講生の皆さんは2週間も手に入らない方も出てきました。本当に申し訳ありません。まだまだ申し訳ないことはサインです。はじめは練習してないからパスと断ってきましたがその内、大胆にもボールペンでサインし始めました。それもえらそうに格言付きで。だれかにサインペンぐらい用意したらとアドバイス。そうなんだ、サインはサインペンなんだよなと初めて気がつく始末。まだサインペンは買っていません。至らぬところばかりすみません。

浮かれてばかりいられない昨今です。学院での企画もがんばらなければ。そして協会のお仕事もたくさん秋に向かって目白押しです。

ところでイラストの写真はかわいいお姉さんに仕上がっていますが、実はポーズはすべて私の写真をイラスト化したそうです。どうりでだめポーズは真に迫っていると思いました。

我が住宅近辺に熊が出没

驚きました。電信柱にヒグマの糞が発見された、立ち入り禁止、という張り紙があちこちに、また区役所からチラシが配られてきました。我が家の先の山は羊ヶ丘展望台、自衛隊の演習地を経て支笏湖、洞爺湖に続く原生林に続いています。今まで熊が出るなんて聞いたことありません。私は好んで近くの山に入り、どこに出て、そしてどこへ続くのか興味本位で歩き回っていましたが、熊が出る山だと思いもしませんでした。

ずっと以前に支笏湖にある恵庭岳に登ったことがありました。ここでははっきりと動物園のケモノの匂いと同じで熊の気配を感じ、寒気を感じながら下山をし、こんな恐ろしい思いで山に登るのならやめたと、それ以来山登りをしていません。

家の近くでは山に近いせいか、狐や狸はよく見ます。彼らはゴミをあさりに住宅街をさまよいます。見方によればかわいいものです。近所のある人はカラスと一緒に餌付けさえしているようです。周りの人はかんかんに怒っています。熊も山中で食糧難で生活しづらくなったのでしょうか。そういえば、庭にあるグミも姫リンゴも実を付けていません。

高校生の頃に読んだ西丸震哉(食生態学者、探検家)の「山の博物誌」にヒグマとツキノワグマの違いを書いていました。ツキノワグマは人を敵として見て逃げるが、ヒグマはえさと見るそうです。今はそんなこと無くヒグマだって音で逃げるそうですがそのくらい習性が違うと恐ろしくなります。彼は熊と出会ったら死ぬまねは意味がない、逃げろと言います。上りも下りもめっぽう足は速いし、木登りも上手だといいます。弱点と言えばフトコロで、そこに飛び込めと、その後は知らんと書いてありました。

熊の事件は北海道ではたくさんあります。大正初期の頃留萌地方の苫前町の開拓村、三ヶ別で村人が7人殺され、妊婦含めて3人が食べられる事件があり、その熊をしとめたのが銀次郎という猟師であることを本で読んだことがあります。生前の義母はその銀次郎を知っていると三ヶ別事件の話しを懐かしく話してくれました。

というわけでしばらくは近隣の西岡公園のキャンプ場も熊騒動が落ち着くまで、閉鎖だそうです。

月の礼拝体操

ヨガのカリキュラムで太陽礼拝体操はあまりにもポピュラーです。あるグループはこの体操しかしないそうです。それだけ瞑想に打ち込んでいるのでしょう。

私が初めて習ったのは、合掌礼拝体操と名うっていました。師は癖や習慣、思いこみを見直し、より新しい考えで社会を見ていくことで進化向上が生まれるのだと説きました。そして、既成概念を打破することに集中して、ポーズの名前もことごとく独創的でした。今私たちが使っている名前と大きく違うのは、犬のポーズを山のポーズといい、三角のポーズを釣針のポーズ、肩立ちのポーズを逆さかだちのポーズと言っていました。その真意はサンスクリットや欧米思想から離れた日本独自のヨガを伝えたかったのでしょう。

話は変わります。わが師のヨガは月の礼拝の名称はありませんでした。私はこれを知ってからなぜか、太陽礼拝以上に好きになっています。理由は体がつながる実感が得られること、ポーズ一つ一つが意識しやすいこと、体の変化が大きくなること、呼吸のリズムが取りやすいことです。ゆったりと満月を思い出しながら、新月、三日月を思い出しながら繰り返すのです。

太陽があらゆる生き物に照らしている一様な空間があるとしたら、月は照らされている限局の空間を主張するマイナーな存在なのです。(小池龍之介氏講話から) ある時は暗闇を作りいつもは光を放っていないあてにならない存在だけれどその隠れた恩恵に静かに感謝する存在が月なのです。

月の礼拝体操を続けていくと心も体も自然と一体化していきます。そう意味で学院で好んで繰り返しています。太陽礼拝体操も月の礼拝体操もラジオ体操とおもむきが異なります。師は動きを禅にする、動きのみに集中する、動きが自然と一体になるような効率を求めていく動き、これを動禅と言いました。これは立派な瞑想になるのです。心のためのポーズを作ることを目指しなさいとよく言われました。

下のイラストはmi.soさんの作品です。学院のためにたくさんのイラストを書いていただきました。

学習すること

地下街の広告の写真です。別に某新聞の回し者ではありません。いろいろな講演会に参加したり、本を読んでいて、すごい人がいるものだ、どうしてそんなことに気がついたのかと感心することがよくあります。

「自分の意見は他人の意見を・・・・」の文字が目に入ってきたとき、そうだ、そうだと変に感心してしまいました。よく講演会等で私のオリジナルですという考えをとうとうと述べる人がいますが、やっぱり眉唾だとわかります。どこかにネタがあるはずです。普通はこのネタに感謝して、誰それ先生の考えを参考にして自分はこのように考えるようになりましたと言えばその人の謙虚さが見られるのです。書籍にしてもたくさんの引用があればあるほど、著者の博識が見え隠れてしてきます。

ところで私のヨガのポーズは決してラジオ体操形式のように機械的に動かしているのではありません。感覚をもとにして動きを学習する事が大切だと説く、イスラエル人、モーシェ・フェルデンクライスの書物に学び、それをヨガに応用しました。彼はその動きや考えはまた柔道から学んだと言います。彼は独特のメソッドで体の動かし方を世界中に広めました。彼は動きの中で感じること、比べること、つながることの大切さを説きました。そして人にとって学ぶということは生に対する喜びだと言います。動物でも小さい頃はいたずら好きです。これは好奇心が旺盛なためです。好奇心こそが学習していくエネルギーです。

年齢に関係なく人の話しをしっかり聞く、本を読む、音楽や絵画、博物館など情報を採取することが大切です。共感や感動したならば、それだけ自分が豊かになり、さまざまなところから得た無数の考えが自分の考えを作っていくのだろうと思います。