毎年、自信を持ってカメラ担当になります。その理由は7年くらい前のコニカミノルタα-7 DIGITALを持っているだけです。これがはじめから調子が悪い。ホテルの照明は特殊な光源だからでしょうか。全部茶色になります。それを元富士フィルム社員の方に調整してもらい、なんとか焼き増しして参加者に配っていました。

このカメラはスイッチがやたらに多いので取り扱い説明書を片手にスイッチをいじるのですがわかりませーんでギブアップ。まあ、いいかのたぐいで重いカメラを今年も持参しました。今年も案の定、全く写っていない。暗い。茶色の色が濃くなったような気がします。

困った困ったと独り言言っていると、同じテーブルの方がなんと新聞社勤務だったのです。調整してくれましたがやはり良くなりません。私のカメラで撮りましょうとプロ仕様のカメラ(ニコンD300だった)で集合写真取ってくれました。今年はいい写真をできましたよ。ありがとうございました。

ちなみにスナップ写真はRICHO GRで撮りました。このカメラもいいカメラです。

投稿者「mizuno」のアーカイブ

h22年忘年会

顔は心を表す

自分の顔に責任を持たねばならぬとは誰かが言っていました。気持ちや心が生まれつきでなく、たくさんの経験で付いてきたものなら、確かにその通りです。この顔を恥ずかしくもなく、人前にさらすために少しでも良くしておきたいものです。かといって、そんなに大それた経験もなしに、良くするのなら、せっせと顔の体操をするしかないと思って教室で、洗面所で、誰もいないところで大口をあけて、曲げて体操をしています。これを顔ヨガと言うそうです。

どこかにそんな資料がたくさんあるのですが、見つけられずにいたところ、新聞に記事が出ていました。

舌の位置を記事の中のように上の歯の付け根に置くと説明しているところを拝見すると、作者は道元禅師の普勧座禅儀を参考になさったかもしれません。

とりあえず、ここに舌をおくと口の中や首周りがすっきりすること間違いありません。そして顔の体操を毎日、しっかりと行うことで、自分の顔に責任が持てるようになるでしょう。

夢を持つ

年始の欠礼ハガキが来たました。お世話になった会計事務所の先生が6月に亡くなっていたのです。驚きました。息子さんに事務所を形だけ預けて、10名位の所員を前に朝礼をし、あれこれと現役と同じく活躍していると思っていました。私には20数年間、経営ののイロハを教えてくれました。夜事務所に呼んでお酒やお寿司を振舞ってくれました。先生ははっきり言ってケチです。経営はけちでなければいけないと口酸っぱく言われました。家を買う時もなんでそんなむだなものにお金を使うのだと忠告されました。商売しているのなら投資しろとも。先生がお役人から税務事務所を開いた時は本当に苦しかったそうです。金は使うな。はじめの頃こんな話ばかりでした。

いつもは立派な会計事務所の事務室や応接室で打ち合わせをするのですが、今日、お参りに始めて先生の自宅に入りました。有言実行!本当に小さな部屋でした。

無駄なものは一切買わないという先生が晩年、大きな買い物をされました。札幌市内の一等地にある山を買ったのです。テレビ塔から西の方にいただきが見える山だというのです。周りは無駄なものとして大反対したそうです。しかし私にも俺の山で合宿できないか、瞑想にいいぞ、使ってくれとしきり言われていました。

功を成しても贅沢は一切されなかったけれど、夢だけは持ち続けておられたのだと、晩年になってのこの夢が生きる力なのだと思いました。

息を吐いて胸を膨らます

ライオンの呼吸というのがあります。ライオンはスワヒリ語でシンバと言います。その関係でライオンの呼吸のことをシムハアサナと呼んでいるのでしょうか。このポーズはただ単に息を吐いて舌を出すポーズではありません。

犬でもネコでも相手を脅かす時は唸りを発して毛を立て、胸郭を広げて体を大きく見せます。オペラ歌手でも胸郭を利用してすばらしく大きな声量を出しています。舞台役者も小さな劇場ならマイクなしで、大きな声を出せるのは胸郭を使った発声法だと聞きました。

「胸を広げて息を吐く」は腹式呼吸から言えば矛盾するみたいですが、しっかりとした横隔膜を使った呼吸法です。お腹を小さくして横隔膜を持ち上げ、息を吐き出す呼吸です。これはそのままライオンの呼吸になりますし、発声法にもなるはずです。このとき背中や脇が膨らむのを感じるでしょう。胸郭が膨らむためには横隔膜に圧縮圧力に反応する柔らかい筋肉が必要となります。ポイントは口で息を吐くことです。声を出すのは口ですから当然です。弱い呼吸でいいですから息を口で吐いて胸が膨らむ練習をしてみましょう。

今度は反対に息を吸って胸郭のいろいろな部分を膨らましましょう。座っていても寝ていてもかまいません。やってみてください。鎖骨に空気を入れると肩が丸くなるでしょう。腕を耳の横に上げて息を吸うと伸ばした脇が膨らみます。背中を丸くして息を吸うと背中に空気が入るし、肘を引いて胸を開くと胸が、体を横に傾けて腰を伸ばすと腰に空気が入ってきます。息で遊ぶとけっこう楽しい時間が過ぎます。そして胴体が柔らかくなってくると、呼吸が楽になります。

そして「息を吐いて胸を膨らます」ライオンの呼吸を行ってみるのです。体を大きく見せて、気道を解放して舌を出してガオゥと発声するのです。ライオンの呼吸に限らず、いろいろな箇所で吸って膨らませる、吐いて膨らませることができるようになると無意識になっている声の出し方も変えることができると思います。小さな声の人、聞き取れない声の人、ぜひ参考にしてください。いろいろなことができるという多様性は進化、向上の一つです。動物も人類、生物もそのように進化してきました。

姿勢がいいとポーズも楽にできる

ヨガのポーズを作りやすくなるための新聞記事(朝日新聞10/9/25)を掲載します。相撲の仕切りのようなしぐさですが、背筋が伸びてそけい部が締まり、理想の姿勢です。特に二人でしなくても、壁に向かって行ってもよく、またイメージで行ってもいいのです。

このポーズをしてから、そりポーズのコブラのポーズでも、前屈のポーズをしても、やらない時と比べるとかなり楽にできるようになります。やはり姿勢が筋肉を緩め、そして強くするのだと確信しました。

普段、ヨガクラスで背骨をまっすぐにと言ってもなかなかしてくれません。それで背骨ってどこと聞くと、背中を指さします。いえ、違います。背骨は首から始まって尾骨までを背骨と説明します。ほとんどの方は首の骨を背骨と思っていませんので、首をいい加減に扱っています。この首こそきちんと扱って、うなじを伸ばしたり意識したりすることで体は決まり、伸びたりゆるんだりするのです。

腹を抱えて笑う_息を吐いて腹が膨らむ

ここでは笑いの話ではありません。やはり呼吸をテーマにします。腹式呼吸は腹に空気を入れるつもりで息を吸って腹を大きくしますが、ここではその逆で、息を吐いて腹を大きくします。これは特殊でも何でもなく普段やっている呼吸法です。タイトルの腹を抱えて笑う様子はお腹が大きくなっています。特に笑わなくても吐いてお腹を大きくすることを繰り返していると、お腹だけでなく、腰にも尻にも膨らむのがわかります。このしぐさどこかでやっていませんか?そうトイレです。便秘になれば腹圧を必要とします。出産もこんな感じなのでしょうか。この呼吸は咳をするときの呼吸、先の笑う時の呼吸、そして犬が唸っているときの呼吸です。

次に息を吐いて胸を大きくする方法です。思い出すのは舞台で声楽家が大きな体で歌っている様子は明らかに胸を大きく広げて共鳴させて音を発声しています。私たちも大きな声を出す時は顔の副鼻腔や胸郭を使っています。息を吐いて胸郭を大きくできます。腹を引っこめて胸を大きくできます。胸にも背中にも脇にも顔にも空気を送っています。

今回の呼吸のテーマは呼吸と言うと腹式呼吸だけではないということです。普段の生活では腹を大きくして吸う呼吸よりも今までの例の通り、意識したらできなくて、無意識でいつもやっている呼吸、これに気が付いてもらいたいのです。

実はこの呼吸法は沖正弘導師が「呼吸体操による修正行法」で一番言いたかったことではないかと思います。ところが当時はほとんど皆が沖導師が指導するヘンテコな修正体操ばかりに目がいって、呼吸に関心がありませんでした。しかしタイトルにきちんと「呼吸体操による」と書いてあるように導師の真意は呼吸を変えることが体を変えることだったのです。その呼吸は体のあらゆるところで呼吸をし、吐いて膨らまし、吸って小さくする多様性ある呼吸に注目されました。これは今考えると画期的な呼吸法です。修正体操をしなくてもどんな呼吸でもできるように体も感覚も磨かなければと思いました。

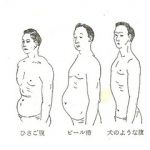

ところで息を吐いて腹が膨らむ呼吸法は座禅の基本だそうです。座禅の達人はみぞおちが大きくなったひさご腹になっています。

吸う息を意識すること

今回は息の吸い方です。間違った吸い方は肩呼吸と言われている首をすくめて行う呼吸法です。走った後などは肩で息をするしぐさです。短時間なら問題ありませんが、これが癖になると首を痛めることになります。

基本的な息の吸い方は、横隔膜を下げて腹や腰をふくらます方法です。これは腹式呼吸ですが、実は理想の息の吸い方は胸も腹も膨らむ方法だと思います。ヨガのポーズの時に、体を風船のイメージで動かすとリラックスして楽に体を動かすことができます。私たちは生きている限り呼吸するのですから、この当たり前の現象は、体の重さと同じくらい意識するといいと思います。

この息が入ると所を調べてみると、意識するところはどこでも入るはずです。腕を膨らましてくださいとか、顔を膨らましてくださいとかをセミナーなんかでするのですが、初めは皆さんとまどいますが、意外と簡単にできます。また息が入りやすいところは筋肉が伸びているところ、たとえば魚ポーズであれば胸に空気は入りやすいし、横になって背中を丸くすると上の肩甲骨回りに空気が入りやすいようです。

この空気が入るイメージを使って先日、かんぬきのポーズ(パリグハアサナ)を作りました。before after(操作をする前、後)で行うのですが、仰向きになって、左ひざを立て、右足、右手を互いに伸ばして右わきに空気を入れるように息を吸います。このとき、頭は左へ倒れるはずです。息を吐くと頭は元に戻ります。(仰向きで、息を吐いて体をねじる時はねじる方と逆にあごが出るのと反対の動作です。この両者の動作は首の力を抜く方法でもあります。)このようにしてから、かんぬきのポーズを作ると断然、楽にできることが分かります。反対側は仰向きにならなくても、簡単にイメージだけで、左わきが膨らむ呼吸をするだけでもいいのではないでしょうか。

以上のようにヨガの時は吐くことを大切にしますが、吸う息でもきちんと意識することでポーズが作りやすくなります。

かんぬき

かんぬき

息を吐く

息を止めることはストレス。

ヨガの呼吸法で息を止める目的は長く息を吐くためです。長く息を吐くとたくさん息を吸うことができます。息を止めることは体に良くないことなので、細かい作法が必要です。例えば、のどを締める、肩を下げる、肛門を閉める、首を伸ばすなどが重要です。この息の止め方はクムバクといいます。生命力を活発にする方法でもあります。

しかし、無意識に息を止めるのは緊張だというのは先の項目で書きました。「あれ何の音?」と息を止めるのも身の危険を感じるからなのでしょう。このように考えると、普段どのくらい息を止めているかはストレスの目安になるのではないでしょうか。思い通りにならない時、誰かに何かを言われはしないかと身構え、息を止める、これだけは許せないと息を止める、パソコン操作が思うようにいかないと息を止める、嫌な人が近づいてきたと息を止める、成績の話しになりそうなとき息を止める、、、本当にストレスだらけの毎日です。今日、会ったNさん、仕事のある日は甘いもの食べまくるけど、ヨガの日は甘いもの食べたくないと言います。きっと息を止めてお仕事されているのでしょう。

ストレス解消の方法は、甘いものを食べるのではなく、息を止めるのをやめた方が良さそうです。一度お仕事の最中に自分を見る時間、息の状態を観察する時間を作ってみたらいかがでしょう。きっと気がつくはずです。そしてそのような時間を過ごすだけでリラックスした状態になるはずです。

意識して行動する、これはヨガポーズでは必須事項です。ポーズが作れたらいいと息を止めて力づくで行うと必ず体を痛めたり、いつかは故障で、できなくなります。動きは息を止めてはいけないのです。吐く・吐く息で動くのです。息が止まったらやり直す、体をつなげて動かすことをするのです。気がつかないといつまでも緊張の中に入り、動きを改善できません。

ここで宿題を一つ。仰向きから右の脇を床に着けて横になります。足は両膝を90度に折ってお腹に近づけて左手を顔の前において、起き上がります(あぐらになります)。さて息を止めないで起きることができますか。答えは、体を連動して動かすのです。無理をしたり、ストレスを感じると息を止めてしまいます。

宿題を後一つ。間違った起き方をしてから仰向きになってくつろいだ時と、正しい起きかたをしてから仰向きでくつろいだ時と違いはどうでしょう。そうです、正しい動きをしているだけでリラックスするのです。

食べるとき息を止める

ヨガでは息を止めることをクムバクといいますが、あまり日常で使うことは少ないのです。

そもそも息を止める時はどんなときでしょうか。緊張したとき、我慢するときくらいでしょう。しかし大切な作業の時息を止めるのです。それは飲食をするときです。それは飲食物が気管に入らないようにするためです。ただこれらはヨガで言うクムバクとは言いません。ただ息を止めているだけです。

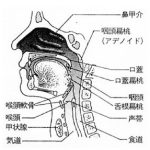

ところで赤ちゃんはおっぱいを飲むとき息を止めないで鼻から息を吸いながら飲んでいます。我が家の犬は息をつかずにがつがつと長時間食べているのは鼻で息をしているからでしょう。人がビールやジュースを飲む時はごくごくと飲みます。このごくごくは息を止めるからごくごくとなります。赤ちゃんは喉が未発達なので息をしながらおっぱいを飲めるし、犬は喉の構造が違うから口と鼻は別々に使用が可能なのです。

だから赤ちゃんは喉が未発達の間は赤ちゃん語しか話せないし、人以外の動物はチンパンジーのような高等動物でもいくら言葉の訓練をしても言葉を話すことはできないのです。それは喉の構造が違うのです。犬やネコが鳴くのは気管が普段は鼻腔に近づいているのですが、そのときだけいったん下がって口から息を出して、ワンとかニャーゴとか音を出しているのです。彼らは息を吐いている時だけ気管が下がるからまず喉つまりがしません。彼らの食べ物は気管の周り、横を通って食道に入ります。犬はよく喉を詰まらしますが、それは食道の入り口なので、窒息はしません。しかし人は息を止めるのを忘れて飲み込むと気管に入り窒息という事故が待っていますから大変です。

このように飲食の時に息を止めないと飲み込めないという、不便になった原因は人が足で立ったことにあるそうです。進化の過程で喉が下がって鼻腔と離れてしまい、のどの奥には食道と気管という、二つのパイプが現れてしまいました。それでは困るというので、飲み込むとき、気管の方を上に上げて息を止め、食道に送るようにしたのです。当然その作業は無意識の反射で起こるのようにしましたが、間違って気管に入る可能性だってあるのです。またまた食べている時にくしゃみなどしようなら鼻から食べ物が出てくる始末です。(新・人体の矛盾参照)

全くヨガの話しになりませんでした。ヨガは雑学ですからいつか発声法や、呼吸法につながるかもしれません。後日、期待してください。

” src=”http://mizunoyoga.com/photos/uncategorized/2010/09/17/nejiri.jpg” width=”300″ height=”287″ border=”0″ />

” src=”http://mizunoyoga.com/photos/uncategorized/2010/09/17/nejiri.jpg” width=”300″ height=”287″ border=”0″ />

<http://www.hat.hi-ho.ne.jp/kboy/fig-throat.htmから抜粋>