教室の勉強会で野口体操を取り上げました。研究会のシステムは研究生がテーマ毎に内容を決めて、発表・シェアをします。当然私もその内容を補足する形でコメントを入れたりします。今までに数回同じテーマを繰り返して行っていますが、それぞれがとても新鮮で新しい発見が得られます。

まずはじめは開脚のテーマでした。さすが皆さん、見た目は柔らかくてこれ以上に発見がないようにも見えましたが、人によっては無理があったりします。ちょっとしたところが盛り上がり緊張が私には見えてきます。ヨガは見せることでなく、自分が本当に気持ちがいいのか、重さのふるさとのの地球と仲良しをしているのかが大切です。たとえ柔らかさがなくてもおかれた立場・状況でやさしく体の隅々まで暴力のない素直な気持ちを持ち続ける時間を大切にしたいと思います。その動きの中で瞬間的に無理であったも小さな動き(呼吸法含む)を繰り返すことで可能性、可動域が広がっていくのです。

尻歩きは長座姿勢になって片足ずつ前に出してお尻で歩いていく動きです。しかし歩くことばかりに集中するのでなく、尻を上げ下げしていると面白い現象に気がつきます。尻が床に着いている方は身動きできませんが反対の方は浮いていて自由なのです。この自由は別に前に進まなくても、後ろに動き始めても、横に移動し始めてもいい可能性を持っています。そんな動きを足踏みのように同じところを繰り返していると楽しくなってきます。繰り返すことの面白さは好奇心です。決して退屈することはありません。ほかの動作でもまた日常の退屈な作業でも通じるところがあるでしょう。

野口体操ではイメージとは言葉にならないものを想像予感すると言っています。イメージが膨らむために擬音語を使う話しが出ました。これはちょうどNHK「オノマトペが切り開く世界とは」の番組を参考にしたそうです。今春の朝ドラ「あまちゃん」で「じぇじぇじぇ」が大流行しています。これも驚きの表現だそうです。「そーっと」も「パーン」も動作を表現する言葉です。フランス語でオノマトペというそうです。私は言葉にすることはイメージを伝達し記憶のために固定化するものですが言葉にならないイメージは可能性がどんどん広がっていきますが変質したりどこかへ行ってしまうものと思っています。このオノマトペはイメージと言葉の中間にあたるものでしょう。

私はこの研究会の下調べをしていて面白いことを見つけました。野口三千三さんは筋肉は運動器の前に感覚器であることと言っておられます。筋肉バカにならないために繊細な筋肉を養う必要があります。私にはこれこそがヨガなんだと一人合点をしています。ほかにホトケの語源を日本語の「ほどく」に見いだし、心をほどくことでとらわれのないの世界が得られることを見つけた日本人の発想の豊かさに驚きています。このひらがなのすごさは他にも物事を分けることができたときにわかると言う言葉を作ったのも同じです。例えば双子の区別(わける)がついたときに「わかる」というようにわかる・わけるの語源は同じなのです。臓器の名前を経絡から借用した知恵も同じようにすごいことです。(http://mizunoyoga.no-blog.jp/karadanotikara/2011/12/ohashiatsu_5f59.html)

もっと日本語を勉強すべしと以下の本を手に入れました。

今回の研究ではスキのポーズの作り方で自分だけができないやり方があったことはショックでした。それは仰向き、腕を耳横において足を上げ足先を床に着ける動きです。私のできない動きの課題がまた一つ増えました。

投稿者「mizuno」のアーカイブ

前屈のポーズの極意

一般に体が柔らかいという表現はこの「前屈のポーズ」をもって言うようですが筋肉マン系の男性にとって気持ちのいい前屈は永遠のテーマでありその過程は悲鳴を上げるだけのポーズのようです。

今回はこの筋肉マン系の人に対してどうしたら前屈系の可能性を見いだせるかをテーマにします。

前屈のポーズは骨盤の股関節が回転することであり、そのバリエイションとして長座前屈、開脚前屈、そして立ち前屈があります。この中で一番やりやすいのは開脚前屈、そして立ち前屈、難しいのは長座前屈です。私もまだ、長座前屈はかなり無理をしています。

前屈としては骨盤をとにかく動かしたいので、イスに座って足を開いて前屈をチャレンジすることにしました。どうしたら骨盤が動くかというと脊柱起立筋(骨を支える筋肉)を緊張させるとその周りの背中の筋肉(骨・関節を動かす筋肉)が緩みます。筋肉が緩むと骨・関節が動きます。姿勢が悪いと骨を動かす筋肉で体を支えるためにその筋肉が硬くなり、骨・関節が動かなくなるです。そして今回の一番重要な点は首回りの筋肉を緩めることを大原則として、取りかかりました。

まず背骨を骨盤から首までまっすぐにしてもらいます。うまくいかなければサポートする人が触れ、50gくらいの力でうなじ、後頭骨を誘導します。もう一度大切なことを確認しますと背骨(骨盤)の角度と首の位置(あごの位置)をまっすぐにすることです。(50gとはできるだけ小さな力を表現しています。強すぎると本人は首力を入れて抵抗し首を硬くしてしまい、固まってしまうのです。)

はじめは60度くらいでもいいから背骨をまっすぐにする、そしてあごの位置を微調整しながら首すじを伸ばします。このような作業を1分くらいします。いつもは膝裏が痛いのですがその感覚は全くないそうです。痛くないから時間をかけることもできます。

そして背骨(骨盤)の角度を下げていきます。痛さがあれば首に負担(あごが上がる)が来るので補助をしている私にはすぐに分かり「頭上げて、あご引いて」などと指示を出します。こんなアプローチで行うとどんどん角度は下がってきます。

あまり欲張らないで3分くらいやってやめます。(もしどこかに痛みがあれば、やり方が間違っているのでやめましょう。)終わってまっすぐ立ってもらうと本人は背すじが伸びた感じ、腰も背中も気持ちがいいという評です。

今まで姿勢の悪さで圧迫していた筋肉が緩んだことで痛みが消え、本来の姿勢を保つための筋肉(脊柱起立筋)がしっかり働いて背筋が伸びたことによるものでしょう。

この感覚を覚えてもらうと床に座っての開脚前屈ができる日は近いでしょう。

欠陥について

先日ある人から自閉症について啓蒙として読んでほしいと文章をいただきました。この中にあるように、私も大きな間違いをしていました。そして普通にまたは時には大きな仕事に取り組んでいる才能のある人もいるのだと、人間のすばらしさえ感じました。

自閉症について

自閉症とは昔からある障害です。古くはヒステリーや分裂病と一緒にされてきましたが近代になってから区別されるようになりました。そのため病院で誤診されることもあるようです。

自閉と書くと自分を閉ざして殻にこもる(心の病気でない)ような印象を受けますがそうではありません。(ひきこもりは状態のことを指し、自閉≠ひきこもりです。)これは生まれつきの障害で脳の中枢神経の異常によるものです。遺伝的な影響も強く男性に多く見られます。知的障害を伴う人もいますが、そうでない人もいます。多くは社会性、コミュニケーション、想像力、他の弱さがあります。空気を読めない、協調性が無い、ストレートすぎる発言、常識が無いなどと表現され、叱責されます。

外見から全く分からない障害のために、社会では誤解を招き、非難され、うつ病になる人も多くいます。言葉のやり取りが苦手な半面、視覚的な情報処理に優れた力を持ち、ITなどの分野で大成する人もいます。Facebookの社長やスピルバーグ、アインシュタインなども自閉症の一種であると言われています。シリコンバレーで働いている人の半数以上は自閉症だともいわれています。

また近年は虐待により自閉症様の状態におちいることも指摘されています。昔は自閉症は母原病であると、育て方のせいにされてきましたが、この10年で新しい発見が多くなり変わってきていますので以下の番組等をご参考ください。

NHK「ハートネットTV」「バリバラ」という番組でよく紹介されています。機会があればぜひご覧ください。

少しでも、世の中の自閉症の認知度を高めたいと思い書きました。

文章作成者は当学院受講生でそういう分野の仕事をされている方です。いちおう私水野の判断で匿名にさせていただきました。

この文章を読んで「野口体操」(野口三千三)からの文章を思い出します。

欠陥について;欠陥は可能性を高める。すべての人間は障害者であり、病人であり、老人である。比較論、平均値から離れても人には代償作用がある。病気になるとは欠損だけではない。それで癒しを行ったり、シャーマンであったりする。欠損は有効である。

(水野意訳)私たちの生活や仕事などから不足、不満が生じることで次の可能性を探し新しいものへとつながっていく。欠陥もそうである。欠陥のない人はいない。だから進化向上しうるのだ。障害者とは特定の人を言う法律用語ではない。比較の問題である。70歳から見た30台は若者だが10台から見たそれはおじさんでありおばさんである。たとえ大きな障害であってもそれを補う力が人にはある。身体能力の欠損ある人がすばらしい頭脳を持って代償している人が多々ある。障害や病気があることで人を癒すこともある、そんな人こそ人や社会に対して大きな力を施している。

★シャーマンとはシャーマニズムにおいて、超自然的存在と直接接触・交流・交信する役割を主に担う役職。呪術者・巫・巫女・祈祷師・ムーダンなど。 (Wikipedia)

欠陥さえも有効に変えてしまうホモ・サピエンスは知恵ある人々と言う意味だそうです。

最近目を通し始めた「5万年前-このとき人類の壮大な旅が始まった」ではアフリカの5,000人くらいの規模の村から150人がネアンデルタール人の占拠している中東の入り口を突破し、全世界へ旅立ちました。彼らはそれぞれの土地に適応していくために長い年数をかけて皮膚の色を変え、またそれぞれの人種として適応していきます。この本の中では現代の人間も現代社会に適応するために「人間は進化の途中にある」といっています。

また、最近のNHKスペシャル「病の起源」ではチンパンジーから人間へ進化したため、ある部分が適応できなくなって病が発生したという番組でした。

私たちの生はせいぜい100年足らずの限られた中で、遺伝子を変えることはできませんが、ホモサピエンス(知恵ある人)として意識的な学びをせざるを得ない時代になってきています。どうぞ意識的に学び行じる生活をモットーにしていきましょう。

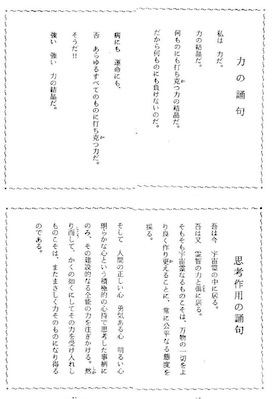

最後に沖ヨガ行持集「自己解放の誓い」を紹介します。

自己解放の誓い

私たちはヨガにより自業自得の真理を自覚させていただきました。自分を支配しているもの自分をつくりだすものそれは自分の身に付いている働きであります。今私は自分に現れている一切の現象は自分の業のあらわれであることに気づかさせていただきました。自分へのあらわれ他人へのあらわれを通じて業の学びを行わさせていただきます。業とは何でしょうか。先天的なものとしては遺伝と霊であります。後天的なものとしては習慣癖記憶の内容であります。業が誤っていればどうしても誤ったことをせざるを得ません。自分を損ねるものも自分を助けるものもそれは自分の身に付いているものの正否であることを自覚させていただきました。業のつくり主それは生活であります。今私は生活を正し整える以外に救われる道悟りにいたる道のないことを自覚いたしました。ただ今からの私は意識的に自己解放自己啓発の業を身につける修行・修養・修業・教養を行うことを誓います。(沖ヨガ行持集より)

協会合宿岩沼にて

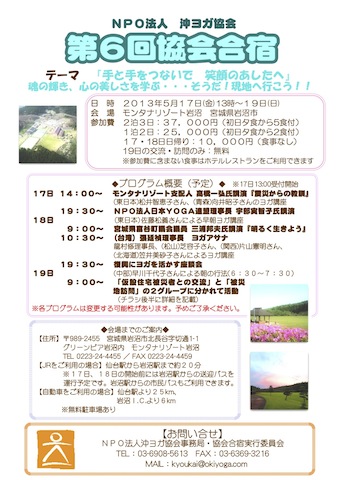

今年も沖ヨガ協会主催の合宿が開催され、3.11の被災地、宮城県岩沼市で行われました。企画当初は震災2年目でまだまだ合宿ができる状況ではないのではと不安もありましたが「現地へ行こう」の合い言葉で役員が頻繁に足を運んで状況を把握し、現地の方々の協力も得て開催ができました。会場は岩沼駅に近い小山の中の抜群の景色の良い「モンタナリゾート」です。

参加者は震災直後の幕張、1年目の琵琶湖湖畔よりも多いのは驚きでした。そして何よりも若い世代の参加者が増えたことはうれしい限りです。

合宿の中身は協会からの報告がありますので、ここでは私が唯一、担当した岩沼市周辺のヨガ愛好者に集まっていただきボランティア活動の研修内容を報告します。合宿期間は2泊3日。最後の日は朝から参加者は仮設住宅でマッサージや治療、簡単なヨガ、指ヨガなどのボランティアグループと被災地を慰問するグループにわかれてホテルから出発していきました。たくさんの合宿参加者がいきなりポツンと私一人が残されたのは心細いものです。

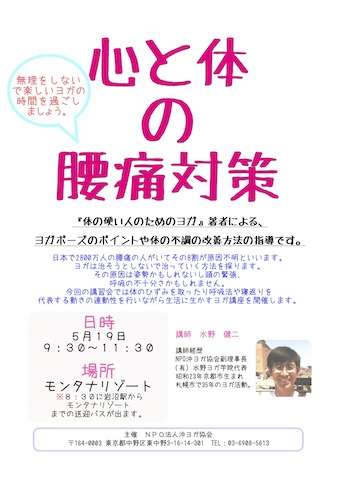

図のようなパンフがありそのテーマで進めようと15分くらいたった頃、なんとなくもぞもぞする人が多く、雰囲気が変なので、「今腰が痛い人?」と聞いたら7割がた手をあげます。ヨガ合宿なのでそれにふさわしい話しを半分くらいする予定が急遽、腰痛治療教室に変更することにしました。

一番重傷の若い男性(彼だけで後は中高年の参加者でした。)をモデルになってもらって、腸骨の内側のマッサージ、痛いことはいっさい行わないこと、軽くて楽な動きがいい動きを大原則にして、二人組になって片足ずつの割り座、同時にうなじの伸展、うつぶせで片足を持たれて逃げる動作で腰の伸展、そしてコブラのポーズ、橋のポーズ。最後にうなじの周りのマッサージで終えました。ふーう。ところでその青年に大丈夫ですかと聞いたらかなり良いというので、もとの場所に走って戻ってくださいと言うと猛ダッシュで戻りました。70人くらいの参加者から彼に拍手です。

今回のような精神的な状況が腰を痛くするのは当地の特別な環境だから仕方がないとしても、痛さを自分で解消するのが一番いいことです。腰の痛みは精神的な状況が首に現れ、首が特に原因になりますから、座っている姿勢、立つ姿勢などで首を緊張させないことが大切です。笑うような状況でないかもしれませんが、笑うことが心身を変えてくれるのはまちがいありません。

私たちが学んでいる沖ヨガは生活ヨガです。環境、状況は変えられないかもしれませんが、自分の感情・行動は変えられます。どうぞ希望をご自分で探し、力強く前に進んでいきましょうと結びました。

記念写真を撮りましたが現地から送ってきましたらこのブログに掲載したいと思います。

こちらの授業が終わる頃には仮設住宅ボランティア組が戻ってきて、やりがいがあった、たくさん来てくれた、とそれぞれ各自で勝手に報告会でした。

今回の合宿は私たちの内輪だけの学びでなく、地域の方々との協力や交わりで有意義な学びをさせていただきました。

最後に帰りのバス中で事務局から北海道までもって帰ってほしいと頼まれた「生きている宗教」(この本は沖先生の一番最後の10年の構想のをかけた書籍です。)10冊が重いのでこの場で買ってほしいとアナウンスするとなんと完売してしてしまいました。心優しい方達のおかげで荷物はグンと軽くなり家路につきました。

この人に聞く-水野健二さん

機関紙発行をされている受講生の豊沢様からインタビュを受けました。約束の1時間があっという間に過ぎ、雑談のような2時間が過ぎてしまいました。サブタイトルは「ヨガを通して人間の素晴らしさを伝える」です。私はこのタイトルは「生命即神」のことを言っているようで気に入っています。少し長い文章ですが面白く読めると思います。

PDFファイル_2MB

すばらしい私たち

私の机の上に「自己即神」の額がかかっています。

それは沖正弘導師の直筆のものです。この額には他にも「生命即神」そして大きく「聖」とあります。これだけではなかなか理解できません。沖先生の考えがこの中に詰まっています。

沖先生の考えは以下のようでした。このことは道場で使っていた生活行持集にもあります。

自分自身を清らかにせよ。命、特に命の働きは神のごとき尊いものだ。命の声を聞け。

せっかくいただいた命、その能力を粗末にするな。限りなく開発・強化せよ。

正しい生き方の工夫と実行をせよ。悪い癖をのぞけ。心を磨き、ととのえよ。

感謝すること、懺悔すること、下座すること、奉仕することだ。生きることに協力する愛の心をはぐくめ。このことは一番、「命」がのぞんでいる。これらは今でもきびいしい考えです。

最近思うことはこれも沖先生の言葉ですが「自己即神」についてです。普通ではとてもそんな自分が神だなんてというとばか、あほ、気が狂ったということになるでしょう。沖先生は、そのように自分は尊い存在なんだと自覚し、切磋琢磨しなさいと言っています。限りなく素晴らしい能力や知恵が誰にでも存在しているのだと言われているのです。

学院で教材にしている天風先生座談の本に中村天風師の「観念要素の更改」という言葉があります。これは潜在意識を変えることを言います。自分で勝手思っている「自分の思い」を根本から変えていくことを言います。

大病であった天風師はをインドでヨガ修行をして悟りを得て、人生や運命、健康を成功に導く天風哲学へと導いた方です。基本は暗示法ですがそれは徹底したものから生まれてきます。

天風師の教えは体や運命を強化するには心を強くしなければならない。その心の積極性が絶対的な条件になり、それはいついかなる時でも「尊く、正しく、強く、清く生きること」である。これを毎晩寝る前に徹底的に暗示をかける、起きたら今度は自分自身の眼を鏡で見て、また暗示をかける。

以上の偉大なお二人がほとんど同じようなことを言われていることがわかります。

私はこの心のあり方、心と言うと大げさになりますので「思い」という言葉を使いますが、思いが自分を作っていることにまちがいあありません。この思いはイメージという言葉でも置き換えられます。

この自らの思いは自分を取り巻く社会に対する思いで、自分が社会をどのように思っているのかで自分の言動が変わります。

社会に愛を感じているのか憎悪を感じているのかで本人の行動は変わってくるでしょう。数多くの偉人が社会に対する大きな貢献をしています。彼らも私たちも自分の思い通りの行動をして、自分自身を作っていくのです。

他人に対する思いも同じです。友人、家族、上司、部下、それぞれの思いで言動を変えています。信頼されるか否かは自分の他人への思いです。

そして自分への思いはどうでしょうか。自分を可能性のある存在としたときの行動は学び、自分を大切にし自信を持って困難へと向かいます。それこそ「いついかなる時でも尊く、正しく、強く、清く生きること」が「自己即神」「偉人」に変える可能性を持っているのです。

自分自身を変えるために社会に対する、対人に対する、自己に対する「思い」を変える必要があります。

劇的な変化はないかもしれませんが、長い時間をかけて必ず変わっていきます。

すばらしい遺伝子を持った私たち。学習することが本能である私たち。わずかな違いを識別することができる私たち。そのように私たちは太古から進化してきました。ピラミッドを造り、万里の長城をつくってきた先人たち。

現代の私たちもたくさんの可能性を秘めているのです。それを沖先生はあるときは’怠け者’と活を入れ「自己即神」を気づかせてくれました。

骨ヨガ 本の紹介

「骨ヨガ」本の紹介をします。この本はDVD付きで知人の奥様が著者です。

本の帯には下記のように紹介文がありましたが、芸能界に疎い私は「南果歩さん」が著者だと思っていました。同じ疎い人のために補足すると南・・さんは著名なオシドリ俳優さんです。

この帯にあるように今のヨガブームはロスで生まれたようです。当学院の古いhpにもシリコンバレーを話題にした項目があります。またそして数年前ロス在住の方を頼りに旅行したことがあり、一度だけヨガを受講しました。残念ながらファッショナブルなヨガではありませんでしたが、それはそれで多様性の一つでした。

出典

出典

そして今回のこの本は今の時代が作った傾向なのでしょう。わたしは私の方法しかできませんが、いろいろなヨガがますます多くなると思います。私たちの心も体もその時折に最適な状況を選択することで可能性を広げてきました。

変化していくこと、好奇心を持ち続けることは生命力です。ヨガの世界も龍村仁監督の「多様なものが多様なままに生きる、これが命の本質である」という自然界の姿と同じように多くの人が多くのヨガで広く深く拡散していくと思います。

初めは原始宗教としてヨガが、今は複雑な社会の息抜き、ストレス解消、不定愁訴解消そして楽しみ、喜びとしてなくてはならないものになっています。

しんきくさいヨガの講釈を忘れて、流行の最先端のLA Studio風、ミュージックでHONEYOGA Let’s go!

祈る力 腰痛は心の悲鳴かも

新聞記事のタイトルです。この記事を読んで姿勢だけが腰痛の原因ではないみたいです。便利になってある程度裕福になって何も心配がないように見える現代人の心の奥底には大きな不安、悲観、怒りが渦巻いているのです。目に見えないエネルギーが見えない感情となり、見えない痛みとなり、動けない体になってしまうのは、見えることばかりを追求してきた私たちに対する警告のような気がします。

先日、読みなおしている「祈る力」(角川新書)の引用としてクラスで話したことは「祈り」は思いであり、「思い」が現実の世界に何かのはたらきがあることです。それは何気なく体操として行っている太陽礼拝スーリヤナマスカーラや月の礼拝チャンドラナマスカーラは大自然の偉大な力に対して祈ることであり、その思いが自己中心ののぼせ上がる気持ちを冷静におだやかに謙虚にしますと伝えました。

最近、耳に良くするのことですが、カトリック教会の総本山のバチカンでは教皇が交代して、フランシスコが即位しました。中世の聖フランチェスコ(無所有、清貧の実践を行った)をならったと聞いています。私はクリスチャンではありませんが12世紀の聖人の一人になった修道士、聖フランチェスコの「平和祈り」を好んで教室で時おり読んでいます。この句は沖ヨガ行持集の中にあり「祈り」をテーマにするときなど仏教の「四弘誓願文」と共に教室で声を上げて読んでいます。片方が絶対的な神に対する祈りでありもう片方は仏陀に対するよりも自分に対する誓いと言えましょう。これらはいくら祈っても誓っても世の中は大きな変化はないかもしれませんが、祈っている自分の心に変化が生じ、そしてその心の変化は自らの行いとなって変化が生まれてくることは間違いありません。

日本人にとってもう一度、手を合わす習慣を身につけ、心を整えるることが必要だと思います。それは呼吸が整い、そして体が整うのです。私の教室に「統一心、調和息、統一身」の掛け軸があるのはそういった意味を込められています。

リンク先:資料

参考NHKクローズアップ現代

団塊の同窓会

先日、たくさんの用事をかねて高校の同窓会に参加しました。私の卒業した高校は京都・大徳寺、今宮神社に接しています。団塊の世代ですから55人13クラス、約700人の同期生でした。卒業してから44年になります。この写真の参加者は130人くらいです。よくも集まりました。高校3年間で2回のクラス替えがあっても、気軽に当時の思いを伝えられるのは10人くらいです。全く知らない人もいます。ほとんど覚えていない人に、あのときこうだった、こんなことした、こんなことも言ったよと言われても覚えているわけありません。ところであなた誰?と一生懸命記憶を辿りますがわかったふりしておきました。非日常な時間が過ぎていき、だれ彼となく話し込み1次会2次会はあっという間に終わりました。次回は4年後だそうです。そのときまで生き残れるかサバイバルの4年間です。

駅前十街区

札幌駅と大通りを結ぶ地下道を「チカホ」といいます。東日本大震災のあった翌日に開通しました。札幌市の中心街、ススキノ、大通り、札幌駅が地下道で結ばれたことになります。すすきの大通り間がポールタウンと言って地下街に対してこのチカホは「地下歩道空間」と呼ばれ、地下街が補助金なしに対して国予算が少しだけ入っているとのことです。私の友人から講釈されました。

そのチカホは市民のバザーのような催しが道路両脇で連日にぎわっています。通行量も外は吹雪というのに通行人が多いというのは大きな恩恵です。私も9番のエレベーターで教室まで行くのに便利になりました。まず信号待ちをしなくてもいいのです。傘をささなくてもいい。吹雪のときは最高です。

そのにぎわいのチカホの隅にひっそりとフリーペーパがおいてありました。写真がそうです。ここを毎日利用していてこのチカホ界隈を「駅前十街区(とがいく)」と言うそうですが知りませんでした。駅前は意味が分かるのですが、十街区の意味が分かりません。この冊子の中をじっくりみてなるほど駅前通りの左右のブロックを数えたら10あるので十街区だそうです。我が教室もこの中に入っています。

パラパラとめくっていくと、日頃お世話になっているお店がたくさん出ています。それになによりも驚いたのは、1ヶ月前に経営セミナーに参加したときの講師が一面に出ているのでした。大変バイタリティでイケメンで博学でもっともっとお近づきになりたい、この業界では著名な先生です。

何はともあれ、この地区でヨガ教室を開いて今年で27年目。まだまだお世話になる十街区です。