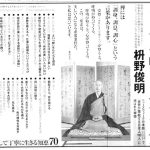

20年も前の新聞記事を見つけました。「催眠療法」の新聞記事は黄ばんでいましたが、画像処理で元に戻りました。

おもえば30年くらい前に「催眠入門」たる名称で2泊3日くらいの日程で学んだのが、かたの健康会館において立木寅雄先生の研修会でした。先生は催眠療法は催眠術とは違う、れっきとした心理学であり、治療法なのだと言っておられました。

その研修会の内容は記事の中あるものが大半です。また実習も行いました。早い動作を繰り返し行うことで意識が変性化することも体験しました。テンションが上がって自我が無くなるのはロックコンサートのような早い動作をおこなうことで集団催眠に似ています。研修会では変性意識の中でテレビなどでよくやっている、足にイスを置き、頭にもイスを置き、その上を人が乗るのです。意識はありますが重いとか耐えるという感覚は一切ないのです。終わってから確かに抑圧が外れたのか、周りの人に誰彼となく話しけたことを思い出します。このセミナーは私にとって大きな財産になっています。

あるときブリージング(呼吸法)セミナーに参加したことがあります。このセミナーはこの変性意識を意図的に行うものでそのことを知ったのはあとでのことです。これも大きな太鼓の音を連打させ(CD音楽)それに合わせて呼吸をするのです。延々と続けていると頭の中がしびれてきました。そしてそのセミナーは頭痛で終わりました。このようなセミナーはごめんです。

他にもこれと類するセミナーがあります。くつろぎのポーズであっても本来は難しいものです。眠りに入れば変性意識が得られないし、寝なければASCに入るけれど他者催眠になってしまい安全とはなりえません。(ASCとは催眠に入るときの変成意識のことです。新聞記事に詳しく書いてあります。)

それではどうしたらいいのかといいますと、他者に対して依頼心になるのでなく、自力で体をコントロールすることにつきます。ヨガのアサナはそういう意味で深いリラクセーションを得られASCになっていないかもしれませんがそれに近い状態になっているに間違いありません。

最後にこの新聞記事には座禅や瞑想がASCへの最終の目的であるとありますが禅とて野狐禅となって独りよがりの妄想禅になったり、瞑想も同じように自分は神だと言い出すことがあります。大きな宗教組織ではそれを防ぐシステムがあります。

禅や瞑想、催眠について警告のようなことばかり述べましたが、変性意識の効果は計り知れないものです。正しく用心深くこの催眠療法に取り組んでもらいたいと思います。

記事の中の要点を抜き書きします。(この記事はs63年当時のものです。)

○催眠を病気の治療に役立てる

○力が抜けたのは催眠状態に入ったからであり、眠っているのはない。

○意識もあるし周りの音も聞こえる。うっとり心地よい状態になりストレスも取れる

○誰でもがすぐに催眠状態に入れるのではなく、治療と訓練が必要だ。

○意識はあるが心身がリラックスした状態をASC(=意識はあるがちょっと変わった状態)という。

○ヨガや座禅瞑想などは最終的にASCをめざしている。

○この状態に達すると自律神経のバランスがとれ、体の恒常性の保持が最大限に機能する。

○催眠状態になると批判や抵抗する力が弱まるので被暗示性が強くなる。

○ASCの状態になった人に潜在意識に働きかけることにより病気の原因であるストレスやこだわりを取り除くのが催眠療法の基本。

○催眠療法でASCへ導くのはむつかしい。

○民間で行っているケースがあるが注意が必要である。

○ASCに導くために心療内科医が指導しているのが「自律訓練法」

○自力でASCに到達する訓練を行うのが自律訓練法、他人からの暗示によって心身の緊張を取り除く方法が催眠療法。

○催眠法は持続性が乏しく他医療面での問題が起きることがある。

リンク先:催眠療法_新聞記事

投稿者「mizuno」のアーカイブ

力を抜く

力の影響

前屈のポーズをするとき、体の重さを感じて下さいと説明します。それはほとんどの方がポーズは「する」「やる」ものと思っているからです。私はここがヨガは体操ではないところだと強調します。ヨガのポーズのときは、できるだけ自分の意思を出さずに自然の力にお任せになる、力を抜く、リラックスすることで、不思議な、未知の世界に誘(いざな)われるのです。

そこで力の影響を調べるために以下の写真のように重い物を頭にのせたときと軽い物をのせたときにどのように変化するかチェックしました。

まず重い水を入れたペットボトル2キログラムを頭にのせて前屈を試みます。その重さは重くて首に力が入り、また力に負けて頭が下がって本人は耐えています。前屈できるような雰囲気はありません。

次に軽いペットボトル330グラムを頭にのせます。一瞬力が入りますが、耐えられる許容範囲ということがわかると、がんばったり抵抗したりすることをやめます。そして力が抜けてその重さに素直になって重さだけの抵抗になります。そしてどんどん上体は倒れていきます。頭には330グラムだけの負荷があり、それを支えるだけの力を出しているだけで、胴体の重さはおそらくそれ以上であるために胴体の重さで股関節から倒れていくのです。

その倒れ方は力を抜いたために新しい可能性が現れる(未知の世界に誘(いざな)われる)ことになるのです。

重いペットボトル2000ml

軽いペットボトル330ml

まだまだ現役

教室には長くヨガをやってきた方がたくさんおられます。一番古い方は昭和56年(1981年)以来の69歳の方、男性です。そしてこのカードの持ち主84歳、男性Kさん。平成2年から22年間当学院でヨガをやってきました。44枚あります。

毎週欠かさず月曜日昼クラスに同じ84歳の男性Sさんとそろってお見えになります。Kさんは若い頃は駅伝の選手で名前をちょっと知られた人だったそうです。珠算は北海道で一番古く、今も全国の名誉役員、大学教員定年までスキーをし、今も海外旅行に精を出している強者です。Sさんは昭和60年からヨガを始め、今は親子孫と三代続いて、教室に来ていただいています。禅寺で座禅をされているせいか、背筋が伸び、柔らかい表情の中に時々眼が光る時があります。

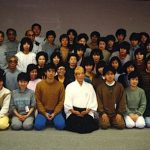

次の方もヨガ歴は長く、まだまだ現役でばりばりの方です。昭和56年定山渓で合宿をした写真の中に沖正弘導師とはさんで座っているのが私とTさんです。Tさんには陰となり表となりお世話になっています。始めは奥様が先にお見えになり、その後多くのイベントに参加されています。

男性ばかり紹介してきましたが、女性の方が圧倒的に長く続けている方は多いようです。

私も年を取りました。でも皆さんまだまだ現役です。毎週みな様にお会いできるのが大変うれしいです。

私もがんばります。

美しい人をつくる

新聞に出ていた出版社の広告で本の名前です。私はまだ購入していません。教室でこの記事を元にいろいろ話をしています。答えが書いていないところがが好きです。学校であれば問題は必ず答えがあります。私たち日本人はこのように考えない教育を受けてきました。考えない方が組織に取って都合がいいと、誰かたぶん、堺屋太一さんの本に書いてあったと思います。社会的な疑問や問題は普通は答えがありません。考えるのです。考えて言葉に出すことで自分の中に信念が生まれてきます。この本を買えばこの著者の考え方があるのですが、それは他人の考えです。どうぞ、考えて言葉にして下さい。そんなことを教室で雑談的に話しています。

美しい人を作る

話題にしやすい項目1「便利さや効率ばかりを追うと、美しさから離れる」なぜでしょう。

私の考え:目標は大切なことですが自然や人を粗末にする傾向出てきます。物を大切にしたり、人の心を思いやることと相反します。

話題にしやすい項目2「なぜ電車の中で化粧や食事がいけないのか」化粧は以前はよくありました。少し減ったかもしれません。私の身近にいませんがその本人に言わせれば、自分のすること文句言うな、何しようが勝手だ。見なければいいでしょう。横向いとれ、などでしょう。

でもね、人に嫌なものを見せて、不快にしていいのでしょうか。そして自分の品格を落としていいのでしょうか。誰だってお化粧はするのですから、場所と程度を考えるべきでしょう。食事も同じです。おかあさんが子供におやつを与えるところなどは少し品にかけますね。辛抱することを教えましょう。駅弁などがあるところは昔からの習慣だからおにぎりおやつはかまわないのかな。あくまでも状況判断でしょう。

というわけで男性も女性も若い人、年配の人(私も)も美しい人になりましょう。日本人は昔からこのことを行儀作法と言っていました。

選択すること 反りポーズを楽にするために

シーナアイエンガーを読んでいます。けっこうを手ごわい本だけれど、ひとつひとつ納得しながら読んでいます。以下に新聞記事があります。「選択すること」を意識してほしいと思います。

「選択すること」

さて、今日のレッスンは「反りポーズ」をいかに楽するかです。体がつながり、微妙な動きを観察する練習と言えましょう。重さの理解と脱力の練習です。意思による力を過信しないでほしいと思います。おまかせになることとはこんなことを言うのです。

何の準備をなしに「コブラのポーズ」を作って、どんな感じで上半身が床から離れるか、チェックしてみましょう。無理をしないで下さい。私など準備をしなければ腰が硬いのでほとんど床から体が浮きません。「イテテ」の世界です。

それでは「仰向き」になりましょう。そして右手を伸ばして腕を耳の横につけます。右脇がしっかり伸びていますね。次に左膝をを立ててかかとを尻近くに置きましょう。

そして「息を吸い」ます。ここから、本題に入っていきます。首や腰の力が抜けていないと、頭と左足の動きが鈍くなります。「息を吸う」という状態は右側に空気が充満し胴体は左へ少しばかり傾くのですがいかがですか。数回行って傾くことを確認しましょう。どうしても傾かない人がいます。そんなとき自分の体を想像します。肺のある胸を風船と見立てて、膨らむ・しぼむを繰り返しましょう。右手を伸ばしているので特に右側が膨らむのです。

さて次に胴体が左へ傾くと首は左へ転がります。なぜなら首の力は抜けているからです。次のように想像しましょう。右側を誰かに持たれて傾けると顔は左へ傾き、立てている左足は左へ傾きます。これを①「吸う息」で頭と左膝が傾く、②「吐く息」で戻るを5回くらい繰り返しましょう。①②毎に頭と左膝が動いていなければなりません。

反対側は新しいことにチャレンジということで、イメージだけでこれをやってみませんか。動いているつもりで行います。すなわち、左手を伸ばし、左足を伸ばし、右膝を立てるイメージです。実際に同じようにやってみてもいいのですが、よくわからなければ少しだけ動かせばいいのです。イメージ力強化にもなります。

さあ、これでもう一度、うつ伏せになって、コブラのポーズを作ってみて下さい。

きっと楽に完成ポーズが作れるはずです。ポーズへのプロセスはたくさんありますが、ワンパターンで行うのではなく、いろいろなプロセスを「選択すること」も発想的に重要だと思います。選択が変化を生み出すのですから。楽な動きのほうがその後の選択の幅が広がると思います。この「選択の科学」は社会心理学、行動心理学を私たちにわかりやすく書いています。より良い人生を模索している人は一読の価値があるようです。

このやりかたはフェルデンクライスメソッドに似ていますね。極めるのでしたら是非、そちらで学んで下さい。

下の図は参考です。

➡ ➡

➡ ➡

日々変化更新

拙著「体が硬い人のためのヨガ」が発行されて2年経ちました。おかげさまでいまだに、増刷の連絡を出版社から頂いています。またこの本はイラストが中心なのでDVDのビデオを出してほしいという要望が出版社にあり、制作を冬からかかっています。出演者は「私」です。きれいなお兄さんおねえさんの方がいいのにと思ったのですが、主張は通りませんでした。それもようやく、出来上がりそうです。

ところで、1ヶ月くらい前に出版社「日経ヘルス」さんから取材の話があり、雑誌として全8ページカラー版で紹介をいただきました。題は同じく「体が硬い人の・・」で同じです。小さく私の写真が出ていますが、この写真はDVD制作用の写真でした。おもしろい写真なので早めに皆さまに紹介します。

さてさて、体が硬い人は前屈のポーズのときは、膝を曲げましょう、と述べてきましたが、最近変わりつつあります。それは背すじを伸ばして骨盤と背骨を一体化すると、不思議に膝が曲がりませんがそれなりに倒れてくれます。ただし、欲を出さないという注意が必要です。ヨガをやっている人も普通の人もそうですが、欲が強すぎます。ヨガや仏教では「ありのまま」の姿を大切にしてきました。しかしポーズを作るときに、あるべき姿を想定して、無理をしたり、ある部分だけ(頭だけ)倒したりしています。それは己を知らずして、欲を出している姿といえましょう。

正しい前屈は背すじを伸ばし、骨盤が倒れるところがその人の「ありのまま」の前屈なのです。少ししか倒れないかもしれません。しかし己の欲を消し、自分の体の重さを感じ取ると、少しずつ動いていく、倒れていくのがわかります。いや変化しないかもしれません。それはそれでいいと思います。ポーズを作るときに雑念を消すのです。アサナとは、動禅です。瞑想です。是非そのようなポーズを作ってみてください。

少し付け加えますと、長座で座っているとき、座骨は床に刺さるがごとく置かれています。倒れるに従ってその座骨は後ろへ滑って行くのが感じられたら、かなり進歩してきているでしょう。是非、動禅としてポーズを作ってください。このようにポーズの作り方は日々変化し更新していくものと思います。

イタリア単独行4

フォロ・ロマーノの隣りにあるのは、コロッセウム。古代ローマ市民の最大の楽しみはここで行われる決闘試合です。専門の剣闘士も存在して、互いに闘い合わせたり、虎やライオンと闘うこともありました。主催者は皇帝です。皇帝は独裁者ではなくて市民の信望を得ることが何よりも大事なことでした。

このコロッセウムには地下室があります。ここに猛獣や、剣闘士の待機場所でありました。そしてここにはエレベーターもあったそうです。

又世襲制ではない、皇帝は市民のために自費で公共事業の建物や土木事業も行なわなければなりませんでした。この皇帝のために市民は歩兵となり、ガリヤ(フランス)、ライン川近くの辺境に赴く義務がありました。

ローマ軍団はとにかく強い。それは家族や出世のために一致団結する力があるのです。又、土木工事がやたらに発達しているのは、フォロ・ロマーノを見ても現代人もおどろくほどです。戦争につきものの道路を作る、橋をかける、攻略施設をつくれるのもローマ軍の強さでした。特にその中でユリウス・カエサルは全ガイア地方の部族を敵に相手に戦闘を続け、全ガリアを属州とします。その時の戦闘や地理、文化人類学にも似た詳細な「」ガリア戦記」を書いてガリアの特徴を記述しているそうです。

またこの当時ブリタリアにも2回上陸ます。その後の帝政ローマになって一時的に属州になりました。

ローマ軍団の兵士は怪我をして戦地にとどまったり、敵地の女性とねんごろになって、たいていは略奪ですが、その地に居座る兵士が多かったそうです。このようにして西ヨーロッパはローマ化されて行きました。

最近の映画、テルマエロマエは浴場をテーマにしたコミックの映画化ですが、これは最大の領土を広げたトラヤヌス帝の時の後の、ハドリアヌス帝のときになっています。ローマ市街には太平の世の中が続いていたと思われます。

しかし、このローマ帝国とて、諸行無常です。もっと強くて数の多い蛮族ゲルマンの南下やキリスト教の影響で衰退していきました。

イタリア単独行3

イタリア訪問の一番の目的は[「ローマです。」(フッと映画ローマの休日の王女の最後の言葉を思い出しました。)その地は「フォロ・ロマーノ」。古代ローマの帝国になる前から存在していたBC700年以上前に建国されたローマ共和国の遺跡を見るためです。釈迦牟尼仏陀が現れたのはBC500年ですから、もっと前です。日本で言えば聖徳太子の時代がAD500年ですから、その遥かむかしに、巨大な建造物が造られようとしていました。ユリウスカエサルの時代がBC100頃だからそのもっとむかしに元老院という統治組織も建造物も存在していました。

その古代ローマに憧れ、カエサルに憧れたのはこのブログでも登場した「塩野七生・ローマ人物語」です。(そうそう花嫁の略奪婚に成功した話しをしました。)西ヨーロッパに文化の種を撒いたのもユリウスカエサル。遠くイギリスまで遠征しています。そしてライン川を超えましたが蛮族中の蛮族が住むことの地からの防衛に苦労しました。

その少し前はカルタゴ武将ハンニバルによるローマ侵略、スキピオによるカルタゴ消滅、その地を不毛にするために塩をまいたというのも、そのくらい苦しめられたのでしょう。この辺はうろ覚えです。

クレオパトラも無視できません。ユリウスカエサルに自分を差し出して古代エジプト、プトレオマイオス朝を守ろうとしました。その子供はユリウスカエサルの跡を継いだ初代ローマ皇帝アウグスツヌスに殺されました。当然と言えば当然。日本の戦国時代は皆やっています。

よこみちに行き過ぎました。

そのフォロ・ロマーノは古代ローマ時代の遺跡のことを言います。その遺跡は現在も発掘中です。たくさんの人が工事人のように古代ローマの遺跡を元に戻す作業をしていました。というのはローマ帝国はキリスト教の影響下に入り、古代の神像をエルベ川に投げ捨てられたり、帝国が二分され、西ローマ帝国が滅亡するとこのフォロ・ロマーノのあたりは、なんと牧草地になっていたそうです。それなら遺跡は土の中に眠っていただけですが、ルネッサンス期になると文明復興ですから、その遺跡の品々を加工してほかのものに作り替えられたりしてフォロ・ロマーノの辺りはめちゃくちゃになってしました。復元は難しいそうです。記念館には、胴体のない神像や、顔だけの像がたくさん並べてありました。それでもフォロ・ロマーノを今私たちに見せてくれているのは、その時代の以下にローマ人が土木や建造物に長けていたかを見せてくれる遺跡群です。2000年以上前の古代都市の様子を見せてくれ、そして数々の歴史上の場面を復元してくれています。

私は今回残念ながら丸一日しかローマ滞在をしていないので、世界中から来ている観光客と一緒に、コロセウムとこのフォロ・ロマーノを見るのが精一杯でした。まあ二度と来れないでしょう、このローマを明日発ちます。なんか家族を京都見物に連れて行ったような気分です。ほんのさわりだけでしたが、ここからまた私の中でロマンが広がっていくでしょう。

アウグスツヌスの生家

イタリア単独行2

今日はヨーロッパサッカー選手権決勝の日です。テレビで見ていましたが、イタリア、スペイン戦はイタリア負けました。試合前のローマ、ポポロ広場を通ったところです。警察がものものしいです。たくさんの人が若者、子供、家族連れがたくさん集まっていました。終わった今も外は車のクラクションで騒がしい。

さて、ミラノを後にした旅人はベネチアに行きました。世界中から集まる観光客には驚きます。一応京都観光の案内役を引き受けていますが、比ではありません。この人の多さは以後に続く、フィレンツェ、ローマも同じくです。

ベネチアはテレビでもよく出る風景です。そのよく出る風景を写真に撮りました。サンマルコ広場が中心で、行きは船、帰りは歩きです。どうも行きの船は無賃乗車をしたみたいです。1回7ユーロ(観光客だけ高い)のところ途中下車させられて乗り継いだのです。歩きは不安でしたが、地図を見ながら、また標識を見ながら、「ここはどこ」と聞きながら元の地点に戻りました。私の時計は磁石になるのでこれからの日程でも大活躍します。

次の日はフィレンツェです。荷物をデポして地図とカメラもって近場をうろつきます。デポは山言葉でも使いますね。このデポする山行はめちゃくちゃ辛い経験があります。何せ重いザックを担いでいるときはゆっくりと規則正しく休憩を入れるですが、そのザックをデポして、軽装で出かけるときは山の中を走るがごとく目的達成、そう単に行った、というだけの行動になります。今度もそんな感じです。今回も地図を見ながら、大きな建物、人がたくさんいるところを目指して行って、写真を撮る作業です。どこへ行ったかは後で調べてみます。

しかし、歴史ある都市をぶらついていると、もう一度じっくり世界史を勉強したくなります。地域ごとの歴史が大きな力に翻弄され、またその大きな力もうねりのように変わって行くのを現代から見ると面白いと思います。そしてその様々な外国の人たちを見ていると、外からの民族の血が少ない日本人、東洋人と征服を主とした文化を持っている西欧、小アジアの人たちの外観や記念館の派手さが目につきます。衣装もタットゥも男性の筋肉質や体のでかさも、女性の胸の大きさも、建物の大きさもはっきりとした違いを感じます。力を見せつけ、状況の適性能力が発揮されるのでしょうか。

イタリア単独行

オランダ、イタリアのヨガ合宿、研修セミナーを終えて、イタリア単独行が始まりました。もう知り合いはいません。今まで、ミラノで大変お世話になった方の見送りを最後にベニスに着きました。人が多い、暑い、道に迷うで少しばて気味です。しかし6月はまだブログをアップしていないことに気がつきました。思考力も不足していますががんばって制作します。

一人になって、むかしもこんな心境になったことを思い出します。3,40年前に山をよく登ったことがありました。チームを組んだ遠征パターンから単独行に移った時期も不安がいっぱいでした。目標を定めて行動しますが、怪我や遭難に備えて準備もしました。途中で何度も引き返すことを考えながらの行動でした。

月日が移り、歳を重ねると安泰な日々が続きます。いや、その中でも試行錯誤の不安感、挫折は多くありましたが、まあなんとか今までやってきました。

年金をもらうような年代になり安定思考が漂う中、何を考えていたのかヨガ研修のあとの一人旅を企画しました。ほんの軽い気持ちです。言葉大丈夫?と自問します。新聞記事に英語なんか話せなくてもいいと言うのを見て、変に納得し、体力も気力も過信して計画だけが進んでいきました。

そういうわけで今、ベニスのサンタルチア駅そばのホテルにいます。明日はフレンツェに行きます。昨日までミラノの知人たちが集まって、イタリア旅行の心得を伝授され、脅かしが山ほど続きました。泥棒、スリ、恐喝、何でもありがイタリア。盗みのプロはグループあり、子供あり、美女集団あり、股間に手を伸ばしがありのイタリアだと言います。用心はするのですがどうなることでしょうね。まあ。これも楽しまないことには前に進みません。

そうそう、イタリアは英語表記がどこにもないのですね。そしてほとんど通じない。まあ私の英語は英語じゃないからどちみち通じないけれど。初めての水の購入、トイレの借り方、レストランへ行って注文の取り方、まあまあ初めてのことばかりです。(初めてじゃないです、台湾やその他の地域でもやっていました。)道を聞くのは日本でもやっているので自信はありますが、同じように教える人によって適当です。最低3回くらいは聞かないと目的地に行けません。私の場合は目的地じゃなくて帰る道がわからなくなるのです。

さあ、明日からまたがんばって、見聞を広げよう。数十年前の自然を相手の単独行から異文化を相手の単独行、何とかなるでしょう。今までもそうなんだっただよな。ものすごい莫大な感動がこちらにはあるのです。写真やテレビで見るのとは全く違います。

仮想体験から実体験、これがすごいことなのです。イメージ練習から本番での行動、この行動がまた深〜いイメージ練習につながります。これからの写真やテレビを見る見方が変わってきますね。

下の写真はミラノ ドウモという教会です。詳しくは後で調べます。度肝を抜くような建物です。中もすごい。キリスト教文化とはこれまたすごい。