先日、元研究生のGさんから出産後3ヶ月目で初めて寝返りができましたという写真を送ってく来てくれました。そのコメントには学院で行なっているうつぶせ仰向きとそっくりだったと言葉が添えられていました。赤ちゃんの寝返りは私にとって最高のお手本です。しっかりと首を曲げているかと思うとごろりと寝返っています。

そこでYouTubeで「赤ちゃんの寝返り」をいろいろ調べました。たくさんの投稿があり、必ずしも首から寝返るだけでなく、腰から寝返っている動画もあります。

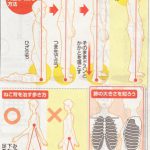

自分でも教室でもいろいろやってみました。しかし首や腰の悪い人、動かない人はやめた方がいいでしょう。動きは体操ではないので、赤ちゃんがやっているように、気持ちよく、そして自慢げに寝返っているように気持ちよく行なうことが大切です。その動きで応用として割座弓パターンも行なってみました

その動画が下記のものです。

negaeri_kubiをダウンロード

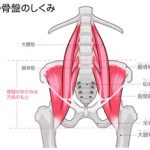

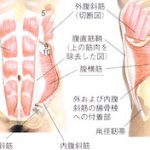

しかし、もう一つしっくりこないのです。私はこの方法だと首の負担が大きいのです。首からではなく腰から寝返ってみたくなりますし、無意識でやっているときは腰からのような気もするのです。その画像は以下の通りです。

「腰から寝返り」をダウンロード

結果は手を上げているときはうつぶせ仰向きどちらでも、腰からでも寝返りができますが、弓を作った状態からは腰から仰向きはできないのです。映像にはありませんが足を伸ばしたままでも手を下げると肩が邪魔して仰向きにはなれませんでした。弓のうつぶせから仰向きは腰からでもできます。

結論は首からでも腰からでも楽な方で動くこと、そしてできないと思ったら次の手を考えて動いていくことが大切だと思います。

大事なことは力を抜いて、体のつながりを意識して動いていくと上手くいきます。

わたくしごとです。今はほとんど腰を痛めることは無いのですが、昔はヨガをやっているのによくぎっくり腰の状態になっていました。ご存知のようにかがめない、ひどいときは歩くことさえ不能でした。

その解決方法が「弓・割座」の4〜5回くらい、ゆっくりとした回転でした。乱暴に思える動きが不思議に腰を楽にしてくれました。

このような動きは、他の人にはお勧めできませんが(勧めたことがあって上手くいった。マンツーマンの指導だった。)私流の腰の柔軟法にもなっています。

付け加えると、この動きをするとコブラのポーズなどそりポーズが楽になるのです。なぜ腰が楽になったり、腰が柔らかくなるのかは、首が一因ではないかと思います。私たちの生活は姿勢にしろ、頭を悩ますことにしろ、首が硬くなることばかりです。その首を緩め、腰とつなげることで体は自然に戻り不快は解消されるのでしょう。