私は約5年くらい前からコラボ沖ヨガセミナーをリモートで毎月開催しています。内容は私が沖先生を通してヨガを学んだことを後世の人たちに伝えるためです。沖正弘先生については他にもこのブログの中で紹介しているのでここではしません。 沖先生の没後40年になりますが残念ながら後継者も後継道場もありません。亡くなられて数十年は私も組織に参入し、沖先生の教えを伝える活動をしていましたが、今はそこからも離れています。 沖先生の教えを伝えるのは優しくて難しい面があります。優しいのは動きの部分です。強化法や、修正法、ヨガアサナは伝えやすくまたわかりやすい内容です。しかしその実践はとても激しいものです。修正法は真似はいくらでもできますが、本質は沖先生しかできない魔術的なオーラというか気が相手に入り、治療につながっていました。 難しいのは精神的な部分です。沖先生のヨガは宗教ではないですが、宗教的な意味合いが多々含まれます。「生命即神」や「自然法則」などはご存命中に何度も講演や「生活行持集」の中で学びました。沖先生には数多くの書物があり、「生きている宗教の発見」や「人間回復への道」など数多くあります。また道場では質疑応答というあらゆるテーマで受講生が質問し、それに答える時間がありました。後にそれらを活字にした資料もたくさん残っています。 私にとって残念なのは40年以上ヨガを学び、まだ沖先生のヨガがあんまりよくわかっていないのです。知っているけど身についていない、それが沖先生の精神的に思想的に難しいヨガなのです。 沖先生は学べ、勉強しる、体験しろとよく言われました。それが沖ヨガを学んでの救いでした。沖先生と同じことができないけれど、完全に理解できないけれど、沖ヨガのエッセンスを遠くから眺めることもできるのです。それは他のジャンルを学ぶことです。 そしてそれらを糧にヨガ活動を50年足らず行ってきました。私のクラス授業はほとんど沖ヨガから離れたものでした。ただ、法人開設以降(1987)以降、沖ヨガを学ぶ意図で『修学会」なるものをつくり、精神的な沖ヨガを勉強してきました。 これが紆余曲折(ウヨキョクセツ)で指導者養成コースにつながりました。テキストも自作ですがつくりました。130ページくらいのB5の小冊子ですが、全部で500部くらい印刷しました。プリンター数台取替ました。初期のプリンターはヘッドだけ交換できたものです。 その養成コースを通して受講者は少しは沖ヨガを理解してもらえたかもしれません。この養成コースは沖先生の他を学べという言葉通りいろいろなジャンルを参考にしています。操体法やフェルデンクライスメソッド、自律訓練法や解剖生理と幅広く取り上げました。しかしメインはやはり沖ヨガです。般若心経、行持集、生命即神、などは決して忘れてはいません。 法人を解散後、動きだけのヨガではなく、コラボ沖ヨガセミナーを開催でき、沖先生の教えを伝える機会をつくりました。私はただ長く体験してきただけですが少しでも沖先生を知ってもらいた気持ちは今でもあります。 そんなとき、司馬遼太郎の「この国のかたち」の’師匠の国’にふと目が止まりました。これは某雑誌に掲載された随筆です。師の教えをどのように今まで伝えられてきたかという内容で空海と最澄が取り上げられています。いうまでもなく平安時代の思想家です。一人はあまりにも論理が整然としているために後世になっても弟子たちはただそれに従うのみでした。あと一人は素晴らしく大きな功績を残しましたが、まだ完成されていませんでした。しかしそこから、法然、親鸞、栄西、道元、日蓮が自派をつくりました。 この随筆を読んで、沖先生という完成された思想家に少しでも理解したい、その理解の仕方を他に学び、体験したことを交えて沖ヨガを伝えていきたいと思います。

「未分類」カテゴリーアーカイブ

沖ヨガの出会いそして学んで良かったこと

この拙文は2023年12月に行われた第39回沖ヨガコラボヨガセミナーの資料からです。交流会の質問は①いつどこで沖ヨガと出会い、学ぼうと思ったのでしょうか。②学んでいて本当に良かったなと思った時はどんな時でしたでしょうか。③⾃分が変化したなと思われた時はどんな時でしたでしょうか。④沖ヨガの「本当の幸せ」とは、どんな幸せなのでしょうか。新潟〇〇さんの質問でした。

① 1977 年札幌の朝日新聞社主催の講演会がありました。その時に仲間何 人かと聴衆の一人でしたが、終わってから研修生の後藤さんだと思う のですがもっとヨガを勉強したいと申し出たところ、朝日カルチャー 教室(当時)を新規開講するので指導者が必要と言われ、その後、沖 先生と面談して、3ヶ月道場に来なさいと言われました。そして指導 することがヨガを学ぶことであり、真剣勝負の場面を作りなさいと言 われました。 その時、大きな決断で、勤めていた会社を辞めて道場へ行くことにし ました。道場では当時なかったのですが、指導員養成のような特待生 扱いで沖先生の外部講演会などに研修生の人たちと同行させてもらい ました。沖先生の忙しい日々の生活を見る貴重な時間でした。車の中 ではほとんど口述筆記で沖先生が話しそしてそれを研修生が録音する ためのテープが回っていました。車内は緊張だけで雑談など一切あり ませんでした。沖先生のマスコミの取材ではテレビ局の駐車場で数時 間待つことも普通でした。 当時、道場では100人以上の受講生の中で哲学的なヨガを学ぶことに積極的な 人も 10人くらいいて、質疑応答の内容を咀嚼するために自己反省や これからの目標など話し合ったことが思い出されます。

② もともと、京都生まれかもしれませんが坐禅をする機会がありました。 た。またキリスト教の集会にも行っていました。心のあり方に興味を 持っていたと思います。また同時に体を動かすことが好きで、陸上競 技や山に登ったりしていました。沖先生の講演会では難しいなと思う 程度でしたが、道場へ行くと、体の訓練、心の訓練が並行して行われ ていることに感動しました。また同時に治病法や武道などが行われて おり、たまたま、武道の受け身がまあまあだったせいか、沖先生にモ デルとして前に出されていたこともありました。このように総合的に 訓練するというところに大きな関心を持ったと思います。道場の3カ 月を終えて即、近所にある合気柔術に入門したり、少し時間が空きま したが縁があって公益法人北海道治療師会に所属したりしました。 長々と経過を書かせてもらったのはヨガというジャンルが多様性であ ること、自ら学んでものにしていかなければならないことでした。 私はヨガの出発点がヨガ教師になること(生活がかかっていたので) から始まりましたが、ヨガの心は忘れたことがありません。ボランテ ィア活動もずいぶん行いました。初期には北海道連合会活動や老人施 設でヨガ指導など行いました。ヨガ指導をするまで社会人としての仕 事はどうしても部分の範囲の活動ですが、ヨガの範囲は広く人間が生 きていくのに必要なものはなんでも首を突っ込まなくてはなりませ ん。それを学ぶのが面白くてここまで来たのかなと思っています。

③ 昔の自分を顧みて恥ずかしくてとても見ちゃいられないところがあり ました。まず責任感の欠如は大きかったと思います。 高校時代のクラブ活動では会計係になってめちゃくちゃにしたことなどは 一例で、他にもありますが、個々に告白はやめます。 ヨガを学ぶにつれて、周りを広く見えるようになったこと、人の身に なって考えられることができる、そして尽くすことでしょうか。 徐々に責任感も少しは出てきたようです。その中で失敗もありますが それを踏まえて、ヨガ指導10年を経て法人設立、同時に先の 「北海道沖ヨガ協会」設立発起人、事務局長。多い時の北海道の 会員は全道(函館〜根室)11 教室 300 人の会員の時もありました。 それが全て沖先生の講演会、合宿につながっていきました。

④ 幸せの定義は広く、特に沖ヨガの幸せとはと、あんまり考えたことは ないですが「世界を見たときにお前は幸せか」と言われると何も言え ません。沖先生は国際奉仕団がヨガの発祥だったとよく言われていま した。困っている人、病気で病んでいる人を救う活動に徹していたと 聞きます。そしてまた、自分だけが幸せになってどうするんだ、と厳 しい言葉もありました。世界と言わず、地域であっても自分ができる こと、そして活動を通して互いに依存することなく、楽しく共に成長 することでしょうか。思いもしなかったことを探りながら思い出して いくと、沖先生の奉仕団でやりたかったことは、アフガニスタンで活 動して来られた中村医師のような活動ではなかったかと思います。医 師だけの仕事でなく、井戸や用水路などを作って、周りを幸せに、そ れも持続可能な幸せを作った人です。沖先生も世界中を回って「愛・ 調和・喜び・聖・・」などの講演と修正体操で病人を救っておられま した。 古い沖先生の写真でインドでの土木作業がありました。そう いった活動で周りを幸せにすると同時に自分も喜びを感じること、自 他一如の言葉をよく使っておられました。

ヨガの先生がヨガ教室に通います

人生初めてヨガ教室に通います。

元教え子のところに、礼をとって学びにいきました。

今までオンライン、リモートでヨガを指導していたのですが、やはり対面はいいですね。男性だけの教室があると聞いて早速申し込みました。

やっぱり体が動きません。ひばりのポーズのように足を前に出す動きもスピーディではありません。よっこらしょです。

それでも自分で流れを考えないで声のまま動くのは気持ちがいいものです。

福住駅近く交通も便利です。また近くにスーパー「ビッグ」があり駐車2時間以上居て200円でした。話に聞くと無料の時もあるとか。。

昔ばなしや近況報告を延々としてから、レッスンが始まりました。先生のレッスンは懐かしいですね。水野式が残っています。私のアシスタントを10数年してくれました。

高齢者ですので初心者向きと前もってお願いしました。それでもきつかった。自分ができない動きをするのが大事ですね。自分の指導はできることしかやらないから、体に刺激が入って気持ちがいいです。できない動きもありました。ゆっくりとお願いしたので、それは安心でした。

先日、国際ヨガデーに参加しました。これも別の教え子の人たちが企画してイベントです。若い人が多かったせいか動きが早っかたのでついていけません。そういえば、私も昔は動きが早いとよくクレームがつけられました。何故か高齢になると動けないのです。72,3歳まで現役で1日2つくらいのレッスンを受け持っていたのです。今よりと言っても数年前のことですよ、それが動けないのです。毎日が大切とつくづく思いました。

私はリモートですがヨガ指導していますし、指導がない時はストレッチは30分以上やる、それに筋トレもやっているんです。なるほど、それが老化なんですね。おっと、老化は病気という本を紹介されましたがまだ読んでいません。「ライフスパン_老いなき世界」という本です。そう、老化は病気なんです。しっかりとリハビリして回復するつもりです。

ヨガ教室「マイトリー」へ毎週は行けませんが隔週程度に参加して、仲間とおしゃべりして、帰りに「ジェラテリア・ジェラボ」でジェラートを食べて帰ることにします。

また経過報告をいたします。

近況報告のついでに「国際ヨガデーの話し」を。

これも、教え子たちのヨガスタジオ「TRICO」主催で数年前から市内のヨガスタジオが集まって青空ヨガを開催しています。発祥の経緯は詳しくは(https://mizunoyoga.com/blog/wp-admin/post.php?post=1043&action=edit)で「国際ヨガの日」というタイトルで紹介しています。

今年のヨガデーは中島公園で開催されました。雨模様でしたが、始まると雨が止み、たくさんの方が集まりました。北見から教え子の方が参加され旧交を懐かしみました。ここの場所は水野ヨガ学院で青空ヨガをやっていたところです。10数年前にこの場所を見つけて初めて青空をやったのは、なんとtricoを主宰している方です。彼女が提案してパンフレットを作って青空ヨガを始めたのは2010年です。

ブログが残っているので紹介します。(https://mizunoyoga.com/blog/?p=393)

今回の会場は先生が輪の中心でその周りにみなさん集まります。私は前列に指定され、否応なく授業に参加しました。本当は後ろでときどきヨガそしてときどき見学のつもりだったのですが、こりゃたまらんですね。きつくて。途中2回退席しました。私の担当は初めの足指ほぐしと発声体操、そして笑いです。養成コース修了した人たちの私の一番の印象は笑いだということです。

青空ヨガは教室ヨガと違って気持ちがいいですね。雨が降っていても、大地を感じ、風を感じるのです。そして自分ができる限りのポーズを作って息をして心を解放します。

次回もまた参加します。よろしくお願いします。

第50回記念コラボ沖ヨガセミナーBRG

ヴィパッサナー瞑想について

沖ヨガ修道場での一日

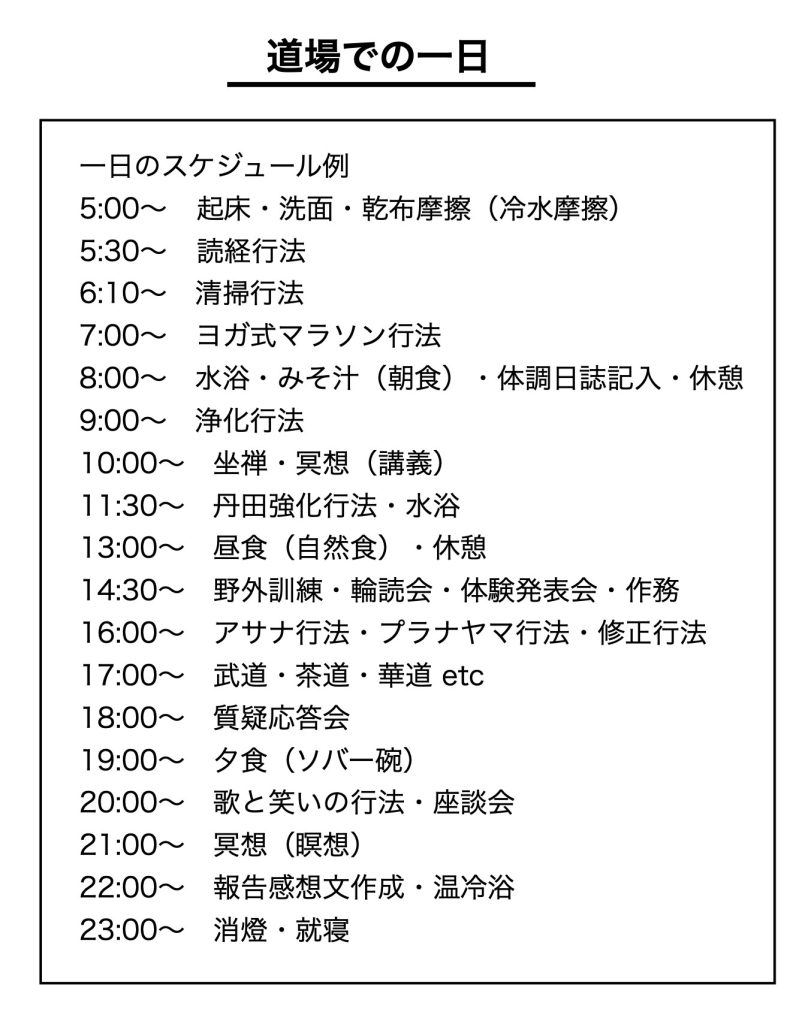

沖ヨガの特色は自分自身をより良い方向に変えるために、総合ヨガとか生活ヨガなどと称して心身や環境を総合してバランスをとることです。。 沖先生の晩年に発行されたパンフレット(1980年頃)には以下の内容で道場生活が紹介されています。沖ヨガ道場が無くなってずいぶん時間が経ちます。今でもそこで過ごした方々はすばらしいシステムであったこと、再現したいと望んでいますが、大変残念です。そこでは精神修養、肉体訓練は老若男女が一緒になって修行したものです(多い時は200名以上)。この沖ヨガのシステムをあまりご存知のない方もおられます。上記の当時沖ヨガ修道場で発行された資料から抜粋します。

今、これを読んでいると非近代的と言われるかもしれませんが、命の生きる力を発揮させる変化刺激、適応能力を身につけるためにこのようなカリキュラムで生活をしていました。この生活はずっと続くものではありません。自分の希望する日数だけ滞在します。滞在中は外部からの講師の方の講話があり、積極的に取り組めばこのような体験は日常ではまず不可能でしょう。イヤイヤなら地獄のようなものです。。そういえば辛くて道場から無断で帰った人もいました。後になって私の友人になり、沖ヨガ活動の中心になるのですが、自ら逃亡した〇〇ですと後日、沖先生に挨拶していました。

<< 起床 >

ある目的から、3時4時に起きることもありますが、普段は午前5時から5時半にかけて全員起床し、 身体を 浄めます。 洗面、 乾布摩擦、冷水摩擦をします。

<読経行法>

般若心経を読経します。 ここではおのおのの理解力に もとづいて般若心経を唱えますが、呼吸法として、また発声法として、また統一法として行います。 読経行法によって呼吸は長く深くなり、また丹田からの発声法を行うことにより心身統一が、安定力が高まります。

<清掃行法>

ヨガは全生活を通じて求道せよという教えですから、清掃もたんに”そうじをすることではありません。 日 常生活をさせていただいている所、使用させていただいている一切のものに感謝し、心と生活の浄めを誓います。

<ヨガ式マラソン行法水浴・滝行>

軽い柔軟体操を行ってから修道場付近の丘や山々ヘマラソンに出かけますが、どれだけの距離を走るかは本人の自由であり、無理に体力の限界を破らせることはしません。 また、逆走法、横走りなど独得の走法をしますが、 それは、あらゆる動きを禅定行とする練習で、 統一体、統一心、調和 (禅の三密) の体得のために走るのです。 マラソン (熱刺激) 後は、水浴 (冷刺激) をします。その後、朝食としてみそ汁を一杯いただきます。 みそ汁の中の生きた酵素は代謝を促進し、マラソンで出た塩分を補給します。また朝は体内の浄化作用が高まっていますから、食物を入れることよりも不要物を出すということに重点を置くという意味で、みそ汁一杯だけをいただくのです。 少量の食物が胃に入ることによって、腸のゼン動運動も促進されます。

<浄化行法>

身体面の浄化ということは、排便・排尿・排ガス・発汗、および残留エネルギーです。 すべての生物には、体外から栄養物を取り入れ、生活エネルギーにして不要な残留物を排泄するというエネルギーの出入りがあります。 この点人間の場合は文化生活をしていますので、エネルギ ーを残しやすく、また不要な残留物を出しきれずに毒としてしまいやすいので、これが心身の異常 (病気) 因となりますから、せいいっぱいの力をこめ、心身の不要物を出しきる訓練としての行法を行います。

<強化行法>

一日のスケジュールの前半の最後は、 強化行法です。 生命の働きは適応性の働きですから、楽なことだけをしていたら楽なことに順応してしまい、生命力は低下してしまいます。顕在の能力は、 実際にある潜在力の1/10以下だといわれますが、 あらゆる困難に見える種々の動作を行うことで、潜在力を引き出します。

また、個性別に弱さや歪みは異なりますから、その歪みを矯正する内容のことも行います。 また、強化法は体操をすることが目的ではなく、自分の体の状態を発見することと、心身の統一力、積極心を身につけるのがその目的です。

<食事休憩>

起床してから約7時間が過ぎたところで一区切りということになります。 12時半から午後1時にかけて、第1回目の食事をとります。

内容は、玄米、野菜、豆類・海藻、つけ物、野草、果実、山菜などの自然食で、献立は一日として同じことはありません。 変化させつつ、 バランスをとるのが自然法則に従うことです。食事は全員そろって合掌し、「栄養摂取の誓い」を行い、各自、自分に適したものを食べます。さて、食事の後約2時間休憩します。 この時午睡をとってもかまいません。 食事のあとはゆっくり休みリラッ クスして、身体が食事を消化・吸収することに協力します。

<午後からの行法>

午後一番は、戸外へ出て自然に接し、スポーツをしたり、野草とり、散歩などを行います。 雨が降った時は室内で、体験発表会や輪読会などを行います。 野外で土を堀ったり、石を積んだり、畑仕事をしたり、また室内で月刊誌の原稿清書や発送の仕事をしたりする作業の時もあります。

<個人別修業-議義・質疑応答会>

戸外から帰って来て夕方からは、 個人別に必要な修業と、修正行法や改造行法の時間となります。 基本のアサナやプラナヤマ行法、また希望をとってサウナ・物理療法・武道・茶道・華道・ダンスなどいろいろなことを行います。もちろんこれらのことを通じて、心の持ち方・ 姿勢の取り方・呼吸の仕方ものの活かし方を学びます。 講義は、沖正弘導師による質疑応答会や、その他の講師 によって様々なテーマで人生全般にわたり、されます。 時には、修業生の人生経験豊かな人、珍しい体験のある人など様々な人々が、 お互い学び合い、協力し合うため交替で講義をする場合もあります。

<夕食 歌と笑いの行法、座談会>

午後7時頃に2回目の食事が出ます。 これはソバが一 椀で最後の食事です。ソバのほかウドン・パンおじや など軽いものが原則です。またこの食事はとってもとらなくてもよいことにしてあります。この夕食は、内臓に負担をかけないもの、消化の良いものを選んでいるわけですが、それは、夕食に消化と時間のかかるもの、交感 神経を刺激するものを食べますと、それだけ心身がくつろげず、睡眠も浅くなるからです。食後は、みんなで歌を歌ったり、笑いの練習(笑いの行法)などを行ったりします。夕食後の行法は、人々との接触、団らんの行法であり、自分を放下するとともに、じゅうぶんに人にも心を開放できるように努めます。座談会では、修業生が質問を出したり、それについての意見をみんなが言ったりして、いろいろと話をします。率直な意見が交換され、一人で考えていてもわからないことがわかり、またいろいろな事柄についての認識を深 めます。

<夜の冥想行法>

修道場での生活全体が、正しい感じ方・考え方・行い方ができる人間になるために仕組まれたプログラムですが、それはヨガのヨガたる唯一の行法である冥想行法の現実生活化ということにほかなりません。冥想行法は、統一・禅定・祈り三昧仏性啓発・法悦を一つにしたものです。ローソクの黒点やマントラを利用しての統一と放下(禅定・祈り)の練習が基礎です。

<入浴・感想文 就寝 >

入浴は、個人の選択と必要性で、水風呂・温冷交互浴・サウナ・酵素風呂・温泉・薬湯などいろいろが選べます。温冷交互浴は、自律神経の安定力を高めますので、入浴行法の基本となっています。

消燈 就寝までに各自は学習し、その日一日の講義や自分の修業などについて感想や反省を書き、頭の整理を行います。ヨガはすべてのことに心を結びつける心身一如の意識的生活と、知行合一の学び方を本旨としていますから、一事一事を教えとして反省し、分析し求道するのです。

以上にあげた日程はまったくの一例で、毎日変わりますし、あらかじめ修業生にスケジュールを発表することはありません。それはすでにわかってしまっているスケジュールは、修業生に”とらわれ、をつくりやすいからです。毎日変化させ、日程発表をしない原則で、慣れを防ぎ、適応力を高めるわけです。

ChatGPTによる適度なヨガとは?メリットとデメリットを調べました。

ChatGPTの質問の回答は文字だけでなく、文章を読み上げてくれます。発音は少しおかしいところがありますが、一応聞き取れます。男性、女性の選択もできますが、ここでは男性にしました。文章を読むのが面倒という方は、読み上げを聞いてください。

質問:高齢者の適度なヨガとは?

回答:70代の高齢者にとっての「適度なヨガ」とは、柔軟性やバランスを向上させると同時に、体に無理のないように行う運動です。柔軟性や筋力を維持しながら、心身のリラックス効果を得られるような内容が適しています。以下の要素が、高齢者に適したヨガの特徴です。

### 1. **優しいポーズの選択**

– 高齢者向けのヨガでは、体に優しいポーズを選び、関節に負担がかからないように注意します。無理に難しいポーズをとる必要はなく、穏やかな動きが基本です。

– おすすめのポーズ:

– **椅子のポーズ(ウットカータアーサナ)**:脚の筋力を優しく鍛えます。

– **木のポーズ(ブルクシャアーサナ)**:バランス感覚を高めるシンプルなポーズです。

– **猫のポーズと牛のポーズ(キャットカウ)**:背骨の柔軟性を向上させます。

– **橋ポーズ(セーツバンダアーサナ)**:背骨を柔らかくし、体幹を強化します。

– **祈りのポーズ(バーラアーサナ)**:リラックスしながらストレッチできます。

### 2. **ポーズの持続時間**

– ポーズは、**30秒から1分程度**キープするのが理想的です。ポーズを長めに維持することで、柔軟性や筋力が向上しますが、無理をしない範囲で行います。

### 3. **呼吸法(プラーナーヤーマ)**

– 呼吸法は、ヨガの重要な要素で、心を落ち着かせ、リラックスさせる効果があります。70代には、深い呼吸を意識する**腹式呼吸**や、リズムを整える**ナディショーダナ(片鼻呼吸)**が適しています。

### 4. **ヨガの強度**

– 高齢者向けのヨガでは、強度を抑え、ゆっくりとした動きでポーズを行うことが基本です。ヨガの流れは緩やかで、体に無理をかけずに徐々に進めていくアプローチが推奨されます。

– **チェアヨガ**:椅子を使って行うヨガは、関節に負担をかけずに行えるため、70代の高齢者にとって非常に効果的です。

### 5. **リラクゼーション**

– ヨガセッションの最後には、必ずリラクゼーションの時間を設けることが推奨されます。これにより、心身がリセットされ、ストレス解消に役立ちます。**シャヴァーサナ(くつろぎのポーズ)**は、特にリラクゼーションに効果的です。

### 6. **頻度と時間**

– ヨガは週に**2~3回**、1セッションあたり**30~45分**程度が適度な強度です。体調やその日のコンディションに合わせて、柔軟に調整します。

### 7. **インストラクターのサポート**

– 高齢者向けヨガでは、**インストラクターの指導**が非常に有効です。正しいポーズや呼吸法を学び、無理のない範囲で進めることで、安全に運動が行えます。

### 注意点

– **体の状態を常に意識する**:痛みや違和感を感じた場合はすぐに運動を中止し、無理せず行うことが大切です。

– **ウォームアップとクールダウン**:ウォームアップで体を温め、クールダウンでリラクゼーションを行うことがケガの予防になります。

適度なヨガは、70代の高齢者にとって柔軟性の維持、筋力強化、そして心の安定に役立つ効果的な運動となります。

質問:高齢者の適度なヨガをすることのメリット

回答:高齢者にとってヨガは、体力や柔軟性を維持・向上させるだけでなく、心の健康にも良い影響を与える効果的な運動です。以下は、高齢者がヨガを行う際の主なメリットです。

### 1. **柔軟性とバランスの向上**

– 年齢とともに硬くなりがちな関節や筋肉を柔軟に保ち、日常生活の動作がスムーズに行えるようになります。バランス感覚も改善され、転倒やケガのリスクが軽減されます。

### 2. **筋力の維持・向上**

– ヨガのポーズには筋力を鍛える要素が含まれており、筋肉の衰えを予防します。特に脚や体幹の筋力が向上することで、立ち上がりや歩行が楽になり、日常生活の自立性が保たれます。

### 3. **呼吸機能の改善**

– ヨガの深い呼吸法(プラーナーヤーマ)は、呼吸機能を向上させ、肺の働きをサポートします。酸素の取り込みが良くなることで、エネルギーレベルが向上し、全身の健康が促進されます。

### 4. **心血管系の健康の改善**

– ヨガは心拍数や血圧を安定させる効果があり、心臓や血管の健康をサポートします。リラックス効果により、ストレスホルモンの分泌が抑えられ、心血管疾患のリスクを減らします。

### 5. **ストレス軽減と精神的な健康**

– ヨガの穏やかな動きと呼吸法、そして瞑想は、ストレスや不安を軽減し、心を落ち着かせます。特に高齢者にとっては、孤独感や不安感を軽減し、幸福感や満足感を高める効果があります。

### 6. **認知機能の向上**

– ヨガは集中力や注意力を高め、認知機能の改善に役立つとされています。これにより、記憶力や判断力が向上し、認知症のリスクを低減する可能性があります。

### 7. **睡眠の質の向上**

– ヨガのリラックス効果により、心身の緊張が解け、睡眠の質が向上します。特に夜間の不眠や不安を軽減し、深い眠りに誘導する効果が期待できます。

### 8. **痛みの軽減**

– ヨガは、関節痛や腰痛、筋肉のこわばりを和らげる効果があります。緩やかなストレッチや筋力強化が、慢性的な痛みを軽減し、動きやすさを取り戻すのに役立ちます。

### 9. **社会的なつながり**

– ヨガクラスに参加することで、同年代の仲間と一緒に運動を楽しむことができ、社会的なつながりが生まれます。これにより、孤独感が軽減され、心の健康がサポートされます。

### 10. **自己肯定感の向上**

– ヨガを続けることで、自分の体と心の変化を実感し、自己肯定感や達成感が得られます。これは、高齢者の精神的な幸福感を高め、前向きな生活へのモチベーションとなります。

### 結論

高齢者にとって、ヨガは無理なく体を動かすことができ、心身の健康を維持・改善するための優れた方法です。柔軟性や筋力を向上させるだけでなく、ストレスの軽減や認知機能のサポートにも効果的であり、全体的な生活の質を高める役割を果たします。

質問:高齢者にとってヨガのデメリット

回答:高齢者にとってヨガは多くのメリットがありますが、いくつかのディメリットや注意点もあります。高齢者がヨガを行う際は、以下の点に注意する必要があります。

### 1. **怪我のリスク**

– 高齢者は柔軟性や筋力が低下している場合があるため、無理なポーズを取ると筋肉や関節に負担がかかり、怪我のリスクが高まります。特に、転倒や捻挫、筋肉の損傷が懸念されます。

– 解決策として、インストラクターの指導を受けながら、安全な範囲で行うことが重要です。

### 2. **持病や健康状態への影響**

– 心疾患、関節炎、骨粗しょう症などの持病がある高齢者にとって、無理なポーズや過度のストレッチは症状を悪化させる可能性があります。

– 事前に医師と相談し、健康状態に合ったプログラムを選ぶことが必要です。

### 3. **体力の消耗**

– ヨガは一見穏やかに見える運動でも、長時間続けると体力を消耗することがあります。特に高齢者にとっては、過度な疲労を感じることがあり、これが続くと身体の調子を崩す原因となるかもしれません。

– 自分の体力やその日の体調に合わせ、無理のない範囲でヨガを行うことが大切です。

### 4. **心理的な負担**

– 他の人と比較してしまい、ポーズが思うようにできないことから自己嫌悪や劣等感を感じる場合があります。また、グループクラスに参加すること自体がストレスになることもあります。

– 自分のペースで進めること、無理に完璧を目指さないことが心の健康を保つために重要です。

### 5. **呼吸法の難しさ**

– 高齢者には、ヨガで推奨される特定の呼吸法が難しい場合があります。特に、深い呼吸や特定のリズムを維持することが難しく、これが逆に息苦しさを感じさせることがあります。

– 呼吸法が難しい場合は、シンプルな呼吸法から始め、少しずつ慣れていくことが推奨されます。

### 6. **費用の負担**

– 専門のインストラクターに指導を受けるクラスに参加する場合、費用がかかることがあります。特に、定期的に参加する場合は、金銭的な負担が心理的な負担につながる可能性があります。

– 自宅でできるオンラインのヨガクラスや、地域の無料クラスを利用することで、コストを抑えることができます。

### 7. **集中力や認知力の低下**

– 高齢者の中には、認知機能の低下や集中力の持続が難しい方もいます。ヨガのポーズや呼吸法に集中することが難しい場合、誤ったポーズをとってしまうことで、怪我のリスクが高まります。

– 短時間で集中できる簡単なヨガから始め、徐々に難易度を上げていくことが安全です。

### 8. **環境への依存**

– ヨガを行うためには、ある程度のスペースが必要であり、適切な環境(静かでリラックスできる場所)が必要です。これが整っていないと、ヨガを行う際に快適さを欠く場合があります。

### 結論

高齢者がヨガを行う際には、メリットが多い一方で、無理をせず、安全に行うことが大切です。個々の健康状態や体力を考慮し、適切な指導のもとで行うことで、これらのディメリットを最小限に抑えることができます。また、何か問題が起きた場合は、すぐに中止して医師やインストラクターに相談することが重要です。

近所に出没する動物

近くに林や森があるので小さな動物が出没します。夜になるとギャーギャーと何か叫ぶよう声も。これはキツネです。コンコンとはなきません。少し古い写真も集めて紹介します

近所に出没する野鳥

免疫力強化_発声体操&笑い

今春に取材を受け、「北海道の病院 2023」に<発声体操&笑いのヨガ>が掲載されました。「笑う門には福来る」のいわれ通り、笑いの研究が進められ、免疫力強化が実証されています。

教室でも1分間の笑いをときどき行っています。クラスによっては毎回必ず行います。声を出すこと、腹に力が入り、長く息を吐き出すのでリラックスには最適です。また発声体操もアイウエオの音を体を使いながら、大きな声で行います。これも息が続く限り行うので腹筋強化、丹田強化にとても良い動きです。

大きな声を出すのにご近所さんに対して抵抗がある時は小さい声で大きく口を開けて、お腹に力を入れて行います。気分も爽快です。ぜひ日課に取り入れてください。

沖正弘師の著作「生き方の探求」

この沖先生の著作は「沖ヨガ修道場」で発行されていた月刊誌「求道実行」の初期のものと思われます。偶然入手しましたので、沖ヨガの真髄ともいうべき簡潔な教えが中に入っています。是非読んでいただきたいので、ここに載せたいと思います。